這本書摘錄了50個作者認為對世上影響深遠的發明,並加以分類,從改變生活方式、影響歷史進程(如梨)、概念的發明、由小發明集合而成等等,第51個發明是信用卡,雖然沒有在書中,但似乎在網站上有。透過發明看歷史,我們知道不是單單一個偉大的發明就能改變世界,同時也需要社會願意配合這個發明轉變,以及每個新點子之間有時是承續性,沒有先前的那些啟發,就沒有後來的發明,以iPhone來說,沒有上個世紀的網路、GPS等發明,賈伯斯再厲害也弄不出來,一個發明不必是開拓一個新領域,有時一個小小的調整或改變,也足以改變整個世界、S型彎管,大大幫助那個下水道還不完善的時代,行動支付,調整金錢的使用方式,足以影響整個社會等等

藉著作者在書中描繪這些發明,我們可以用更為有趣的角度看待世界的轉變與歷史的進程。

第51件發明:

How credit cards changed the way we spend,https://www.bbc.com/news/business-41916711

網站:https://www.bbc.co.uk/programmes/p04b1g3c

2018年12月31日 星期一

2018年12月30日 星期日

〈Finding Meaning in Time and Space: Periodisation and Taiwanese-cFinding Meaning in Time and Spaceentric History-Evan N. Dawley 〉之筆記

- The Power of Periodisation

- 週期性的分割歷史大大影響我們如何看待歷史的發展,西方對現代的定義宰制我們如何切割東亞的歷史階段

- 同時也影響我們看待過去,以政治為中心的認知影響我們發展出以台灣為中心的歷史觀,作者期待他所架設出來的框架,可以增加我們研究的範圍

- Why a Taiwanese-centric History?

- 作者提出其他人也曾做過以台灣人為中心的史觀,如史明的《臺灣人四百年史》,曹永和提出應與海洋、全球來連結的史觀、蔡石山則從17世紀以來,跨越多的統治集團來看待臺灣,作者認為這些人都被政治框架給限制,並沒有將台灣原住民包括其中

- 過去對臺灣的方志記載,也都受到中國史觀或統治者很大的影響,忽略本地的觀點,直到威權解體(1980s)後,才開始轉變

- 以臺灣為中心的史觀將凸顯出它特殊的殖民經驗、以及超出國家型態的特色

- Periodising Taiwan’s Past

- 過往對臺灣史的劃分都建立在政治形態上,以清代為基礎,轉變在日治,民國時恢復,解嚴後民主化

- 史明對臺灣的三劃分,原住民時期(1624之前)、殖民時期(1624-1988)、民主化(1988-now),其中的殖民時期又分為六個殖民政體,荷、西、鄭、清、日、中。但若我們以臺灣人為中心看待,會發現某些殖民政體反而加深臺灣人的自我認同

- 作者藉著美國史學界的研究,試著連結來自中國的移民與臺灣的原住民,並整合至一個歷史當中

- 作者以三個分水嶺來劃分臺灣的歷史階段,17世紀中期、1870-1880、1970-1990三個歷史階段,其四階段是原住民時期、同化與在地化、 the Era of Taiwanisation、the Taiwanese Era。

- From the Indigenous Era to the Era of Assimilation and Localisation

- 荷西貿易時期,還沒形成任何對這座島嶼的認同,直到來自中國的移民,以及鄭成功帶來的第二波移民,與原住民形成台灣社會的一員

- From the Era of Assimilation and Localisation to the Era of Taiwanisation

- 漢化的原住民被帶進以中國文化為中心的社會,而這樣的文化轉變與身分建構是這個階段的特點,同時也轉變臺灣島上的居民與臺灣的關聯

- 臺灣島的居民與清朝的衝突,加深對當地的認同,當原住民逐漸被同化時,那些移民以不同的方式也漸漸在地化,但直到1870-1880(西方開始影響臺灣、臺灣設省),這樣的認同程度才達到臨界值

- From the Era of Taiwanisation to the Taiwanese Era

- 從清領的最後十年,到建立台灣國以抵制日殖,使得對臺灣的認同加深

- 中壢事件與美麗島事件昭示了民主化運動的浪潮,而不是解嚴或開放直選

- Whither Taiwanese-centric History?

- 應從過往以政治為中心的書寫論述,轉為以人群為中心的論述

我覺得這篇文章想要討論什麼?

該怎麼說呢~其實我也不是說非常懂(這大概是我第一次讀英文論文?),寫出來的筆記也可能錯誤很多

但反正呢? 我覺得這一篇就要提倡要以人群的自我認同為中心去分割臺灣的歷史

我覺得這篇文章有哪些重點?或是我的心得?

我是覺得作者不以政治形態,而已某些事件、如建省、中壢事件等來切割人民如何去看待臺灣,是一個很有趣的觀點

引用格式

Dawley, Evan N. "Finding Meaning in Time and Space: Periodisation and Taiwanese-centric History". International Journal of Taiwan Studies 1.2: 245-272.

我是覺得作者不以政治形態,而已某些事件、如建省、中壢事件等來切割人民如何去看待臺灣,是一個很有趣的觀點

引用格式

Dawley, Evan N. "Finding Meaning in Time and Space: Periodisation and Taiwanese-centric History". International Journal of Taiwan Studies 1.2: 245-272.

2018年12月28日 星期五

《拿掉工作後,你的人生還剩下什麼?》

這本書試著從現代社會的景況開始,談到為何有越來越多人思考人生意義,以及"高級遊民"的出現,這些現象代表了甚麼?並試著為這些現象辯護,第二章在討論資本主義世界所加諸於人身上的"勞動"概念。到了第三章,開始回應關於人生意義的問題,最後兩章,則敘述了人應如何面對未來與當下。

其中最喜歡的部分應該是第二章,駁斥勞動的神話,與申揚懶惰的權力,至於第四章,大概就是最不太懂了,看似是要追求一個事物最原本的模樣,那然後呢?我是不太清楚與人該何去何從有何關聯?是指人應該要朝這個方向行動嗎?還是?

這本書很多引用其他學者的論述,來讓文章更有力,也有了很多的延伸資料可以尋找,雖然現階段不是很懂,但可能還需要更多的思考跟閱讀吧~

*延伸閱讀:

無意義生活之痛苦,Frankl

懶惰的權利以及其他 Paul Lafargue, Charles H.Kerr

其中最喜歡的部分應該是第二章,駁斥勞動的神話,與申揚懶惰的權力,至於第四章,大概就是最不太懂了,看似是要追求一個事物最原本的模樣,那然後呢?我是不太清楚與人該何去何從有何關聯?是指人應該要朝這個方向行動嗎?還是?

這本書很多引用其他學者的論述,來讓文章更有力,也有了很多的延伸資料可以尋找,雖然現階段不是很懂,但可能還需要更多的思考跟閱讀吧~

*延伸閱讀:

無意義生活之痛苦,Frankl

懶惰的權利以及其他 Paul Lafargue, Charles H.Kerr

《傻瓜也會寫論文》之心得

我還記得,應該是上個學期吧,突然覺得自己寫的期末報告挺爛得,但不知道怎麼改,畢竟身為歷史系學生,至少也要會寫報告吧,就這樣,開始蒐集關於寫報告的書,不知道是不是大家都跟我有一樣的想法,這類型的書超多人在預約的,於是,都到快這學期末,我才看完,雖然不能說看完就會能寫出一篇好報告,至少知道怎樣寫報告會更順暢,而且相較於很多那種硬理論的書,這本書顯得更口語更易懂,在方法論上細細地將整個流程介紹給你,但實際上動筆或是詞語的表達還是要自己慢慢練了~也許要寫論文時,還會再借一本來參考吧~

(隨然歷史學好像沒有量化質化的方法論(是嗎?),但還是值得參考)

※這本的補充資料都會放在FB:https://www.facebook.com/Ichiran0308/

(隨然歷史學好像沒有量化質化的方法論(是嗎?),但還是值得參考)

※這本的補充資料都會放在FB:https://www.facebook.com/Ichiran0308/

2018年12月27日 星期四

《小日常的哲學》之小心得

好青年荼毒室是我自大學以來持續在關注的網站,一直滿喜歡裡面的哲普文章,用淺顯的筆調解釋哲學概念,雖然最近好像比較少更新了,不過那些作者似乎都是兼職寫文章的,更新慢也是應該的,這幾年他們推了兩本書,這是第二本,在我們的日常生活中帶入哲學思考,為我們的生活帶入更多樂趣?痛苦?(是嗎?有人會變打工邊思考異化嗎?),不過到是為我們看待世界的方式提供一個新的角度,就如第九章說的一樣"在我們開始閱讀的一刻,我們離開了現實世界,然而當我們把故事讀完之後,我們回到的,卻已經不再是原來的世界"

裡面討論很多日常生活的大小事,但最喜歡的還是第九章-讀故事,從海德格談存在,到利科的重塑世界,讓人莫不感到驚訝,以及工作的那個章節,或是禮與演唱會的連結(從孔子的禮到演唱會,這樣的連結真的厲害)

裡面討論很多日常生活的大小事,但最喜歡的還是第九章-讀故事,從海德格談存在,到利科的重塑世界,讓人莫不感到驚訝,以及工作的那個章節,或是禮與演唱會的連結(從孔子的禮到演唱會,這樣的連結真的厲害)

2018年12月26日 星期三

心理學概論筆記-心理疾患的治療

課本是 Richard J Gerrig著,游恆山譯,《心理學》,台北:五南圖書出版,2014。

診斷(diagnosis),查看DSM5病症,並進行分類

病原(etiology),找出發病原因

預後(prognosis),評估介入或不介入,可能衍生的影響

治療(treatment),根除病症的來源

治療方式

生物醫學的治療,以化學或物理介入,如手術、電擊、藥物等,改變大腦運作

心理治療,引導病人對話,來改變人的行為,以下治療都包含在心理治療

精神分析治療,認為症狀是內在潛意識未解決的衝突與創傷,以談話治療來處理疾患

行為治療,以制約原理來改善當事人行為,以新行為取代舊行為

認知治療,重建當事人的思考方式,亦即其扭曲的自我對話

人本治療,強調病人價值觀,目標是開發當事人自我實現與人際關係,偏向增進個體健康功能,而非矯正。

分析師藉著解讀被移轉的情緒,使個體了解這些情緒在其早期經驗的原始來源。

反移情作用則是分析師轉移自身情感至患者身上,若分析師無法發現反移情作用的運作,治療很難發生效用,是分析師需要注意的事項。

1.病人當前的處境(較不強調過去)

2.生活經驗的延續(不只是童年的衝突而已)

3.社會動機的角色和關愛的人際關係的角色(不只是生物本能與自我中心)

4.自我功能的重要性與自我概念的發展(較不強調本我與超我之間的衝突)

三位代表人物

Harry Stack Sullian

強調社會互動的重要,認為人的首要動機在於逃避焦慮與尋求安全感,因此心理失調在於個人與重要他人關係上的不安定。

Karen Horney

強調環境與文化背景的重要,認為人不僅由早期經歷,也由當前恐懼與衝動的塑造。其觀點以女性為中心,認為男性對物質成就的慾望來自在生殖這一領域的自卑。

Margaret Mahler

最先鑑定與治療兒童精神分裂的分析學家,其來源自與母親之間關係的不協調,在孩童逐漸離開父母,發展自我認同時,需與父母良好相處,以便順利發展。

一邊使肌肉處於放鬆,一邊回想使自己焦慮與刺激的情境,並依照焦慮強度逐步進行,直到回想焦慮情境時,不再出現焦慮反應。其治療方法在治療多方面的恐懼上具有療效。

內爆法

與敏感遞減法相反,一開始就鼓勵案主想像最令其感到焦慮的環境,使其發現該刺激並沒有產生心理預期的反應,也就是對案主沒有個人傷害,最終案主不再對其感到焦慮。

泛濫法

與內爆法相似,但不同在於非想像,而是實際暴露,如幽閉恐懼症案主,被放置在幽暗的地方,被認為比敏感遞減法更有療效,也更長久。

這些方法在"暴露"上有其共通點,這些暴露治療不僅使案主減低焦慮,也使其降低抵制焦慮的強迫症行為

透過實際示範與鼓勵,案主將能在很大程度上漸漸獲得治療

並透過角色扮演的方式,協助人們增進其社交技巧或是擺脫過去處理人際關係的方式。

*精神分析與行為治療的差異

*其謬誤思考的三個可能前提:

1.不合理的態度

2.不實的前提

3.拘泥於一些規則或教條

透過質疑支撐案主憂鬱症思考的基礎,來協助其改變認知,以下是四種策略

1.質疑案主對於自己生活功能所提出的一些基本假設

2.評估案主關於自動化思想的準確性所擁有的證據(自動化思想是那些不假思索即浮現在腦中的想法,憂鬱症案主常會有負面的自動化思考)

3.協助案主把過錯重新歸因於情境因素,而不是歸因於自己不能勝任

4.關於可能導致失敗經驗的複雜任務,協助案主探討另一些解決方式

目標是排除妨礙個人成長的信念,並提升個人的自我價值感與自我實現的潛能。

三個步驟:

1.認知預備-找出案主的不合理信念

2.技巧獲得及預演-試圖協助案主發展正向與合理的信念

3.應用及練習-在真實情境中,實際應用新獲得的信念

這套方法在於協助案主建立其認知層面的自我效能感,也就是案主如何看待自己的能力

其治療法重視人際關係,並依賴治療師的三個特性:無私的誠實、準確的同理心、不帶評價的關懷。視案主為有價值而勝任的個體,並協助其找到自己的個性。

虛設對象法(空椅子技巧 empty chair technique)

要求案主與想像的對象交談,來探索自己被壓抑的強烈情感,那些妨礙自身安寧的情感

1.團體較單人來說,不具威脅性

2.以團體來影響個體的不良適應行為

3.提升觀察與練習人際互動

4.提供類似家庭團體的關係,使矯正性的情緒體驗能夠發生

5.打破"多數人無知狀態",破除只有自己最慘的想法,並提供相互支持

家庭治療,改造家庭間的心理空間與人際互動方式,透過了解家庭內部的權力分配、階層關係,來協助改良其內部架構

1.成癮行為

2.身體疾病和心理疾患

3.生活變遷

4.因重要他人的意外而導致創傷

5.臨終病人

這些團體提供一個相互支持的力量讓案主們能協力度過難關

藥物治療使得精神病患的復原率大大提升,從過往對病患的監管改為復健,那些藥物改變了大腦中的特定功能,使那些症狀能慢慢的被控制

SSRIs(選擇性血清素回收抑制劑),如百憂解,減低了血清素的再回收

MAO抑制劑,MAO是分解正腎上腺素的功能,當MAO被抑制,就有更多神經傳導物質

SNRIs(血清素與正腎上腺素回收抑制劑),阻斷血清素與正腎上腺素的再回收

但以上都有對應的副作用。

腦額葉前側切除術,切斷腦額葉與間腦之間的白質神經纖維,對象是躁動的精神分裂症、強迫症與焦慮症病人。但施行後,心理的某些功能將不再復原,且正面效果不確定,現今少許採行。

副作用是短暫的定向力障礙與記憶喪失

rTMS,與ECT類似,透過線圈刺激病人腦部,效果也相似,但其原因仍然不得而知。

根據研究,大部分的治療相對於安慰劑,都展現更多的正面效果,也因此,現今轉而關心為何某種療程會有效,以及該如何搭配療程與症狀。

1.案主持正面期待,且治療師能夠強化此期待

2.治療師清楚的療程規劃

3.治療師與案主正向的聯繫

治療師與案主的關係是療程中很重要的一部分

第一節 治療的背景

一、治療目標與主要治療方式

四個目標診斷(diagnosis),查看DSM5病症,並進行分類

病原(etiology),找出發病原因

預後(prognosis),評估介入或不介入,可能衍生的影響

治療(treatment),根除病症的來源

治療方式

生物醫學的治療,以化學或物理介入,如手術、電擊、藥物等,改變大腦運作

心理治療,引導病人對話,來改變人的行為,以下治療都包含在心理治療

精神分析治療,認為症狀是內在潛意識未解決的衝突與創傷,以談話治療來處理疾患

行為治療,以制約原理來改善當事人行為,以新行為取代舊行為

認知治療,重建當事人的思考方式,亦即其扭曲的自我對話

人本治療,強調病人價值觀,目標是開發當事人自我實現與人際關係,偏向增進個體健康功能,而非矯正。

二、歷史與文化的背景

(一)西方治療的歷史

18世紀,心理問題才被視為心理疾病,從"把精神病人監禁起來"轉為"復原他們的心智"(二)文化圖騰與治療儀式

西方心理治療側重自我分析,而非洲則側重團體治療,如傳統薩滿,集體主義觀點融進西方後,轉為網路治療,依賴社會、社區、人際關係式的治療,為西方心理治療能適合更多更廣泛的案主第二節 心理動力的治療(psychoanalytic therapy)

假定疾患在於個體潛意識之間的衝突,並藉著找出衝突的核心來消除外顯的症狀一、佛洛伊德的精神分析論

主要工作在於了解個體如何使用壓抑作用(repression)處理衝突,並協助個體洞察內心被壓抑的衝突。常運用以下方法來協助個體將被壓抑的衝突帶到意識層面。(一)自由聯想與宣洩

自由聯想是探索潛意識以及釋放被壓抑衝突的首要方法。讓個體以輕鬆的姿勢躺在椅子上,任憑其心思流轉,自由地說出腦袋浮現的事物。而精神分析師透過這些想法來推敲出其背後的意象。(二)抗拒

在聯想的過程中,個體可能會因為某些原因而抗拒說出聯想到的事物,精神分析則須對這些"抗拒"的事物加以重視,試著使個體能面對那些想法。(三)夢的解析

精神分析學家相信夢是關於潛意識的重要訊息來源,其可能表現出日常生活被超我壓抑的衝動。夢的兩種內容,一是顯性內容-個體醒來後還記得的內容,二是潛性內容-個體遺忘或是模糊的內容,其可能隱含個體不願接受的動機,分析師藉著解析這些夢,來找出潛伏的動機。(四)移情與反移情作用

移情作用-個體在接受分析師治療途中,將潛意識中的情感轉移至分析師身上,當這類情感是關愛與欽佩,則為正移情作用,反之,若為敵意與嫉妒,則為負移情作用。分析師藉著解讀被移轉的情緒,使個體了解這些情緒在其早期經驗的原始來源。

反移情作用則是分析師轉移自身情感至患者身上,若分析師無法發現反移情作用的運作,治療很難發生效用,是分析師需要注意的事項。

二、新佛洛伊德學派的治療

強調1.病人當前的處境(較不強調過去)

2.生活經驗的延續(不只是童年的衝突而已)

3.社會動機的角色和關愛的人際關係的角色(不只是生物本能與自我中心)

4.自我功能的重要性與自我概念的發展(較不強調本我與超我之間的衝突)

三位代表人物

Harry Stack Sullian

強調社會互動的重要,認為人的首要動機在於逃避焦慮與尋求安全感,因此心理失調在於個人與重要他人關係上的不安定。

Karen Horney

強調環境與文化背景的重要,認為人不僅由早期經歷,也由當前恐懼與衝動的塑造。其觀點以女性為中心,認為男性對物質成就的慾望來自在生殖這一領域的自卑。

Margaret Mahler

最先鑑定與治療兒童精神分裂的分析學家,其來源自與母親之間關係的不協調,在孩童逐漸離開父母,發展自我認同時,需與父母良好相處,以便順利發展。

第三節 行為治療(behavior therapy)

行為治療學家認為異常行為,可以透過制約與學習的原理來加以矯正。普遍而言,在處理特定的偏差行為與個人困擾上最具療效。一、反制約作用

以制約原理來消除不當反應,亦即以新反應取代不當反應(一)敏感遞減法和一些暴露治療法

敏感遞減法一邊使肌肉處於放鬆,一邊回想使自己焦慮與刺激的情境,並依照焦慮強度逐步進行,直到回想焦慮情境時,不再出現焦慮反應。其治療方法在治療多方面的恐懼上具有療效。

內爆法

與敏感遞減法相反,一開始就鼓勵案主想像最令其感到焦慮的環境,使其發現該刺激並沒有產生心理預期的反應,也就是對案主沒有個人傷害,最終案主不再對其感到焦慮。

泛濫法

與內爆法相似,但不同在於非想像,而是實際暴露,如幽閉恐懼症案主,被放置在幽暗的地方,被認為比敏感遞減法更有療效,也更長久。

這些方法在"暴露"上有其共通點,這些暴露治療不僅使案主減低焦慮,也使其降低抵制焦慮的強迫症行為

(二)嫌惡治療法(aversion therapy)

以上是協助克服對案主來說,令其恐懼的情境,這部份則是協助擺脫對案主來說,令其誘惑的情境,如毒品或酒精,則採取嫌遏制療法,運用反制約的方式,將這些誘惑性刺激與令人厭惡的刺激(如電擊等)連結在一起,久而久之,案主就會產生厭惡的情緒來代替那些對誘惑性刺激的慾望二、後效管理(contingency managent)-指透過改變行為結果以便改變原先行為的綜合治療策略

(一)正強化策略

當某一反應隨後跟著獎賞策略時,該反應就會被加強,被用來提升希望出現的反應,並以取代原先反應(二)消退策略

當正強化策略無法成功時,以及該行為被某些無法辨識的強化強況維持時,就能使用消退策略。藉著完整的了解該行為的強化物,使地維持該行為的強化物降低,或轉移到希望能維持的行為上。三、社會學習治療-安排情況讓案主觀察楷模因為展現良好行為而受到強化,以矯正案主的行為

(一)對楷模的模仿

其基礎在於社會學習理論家認為人會透過觀察來獲得反應。透過實際示範與鼓勵,案主將能在很大程度上漸漸獲得治療

(二)社交技巧訓練

社會學習治療家認為,心理失常是在於人們社交壓抑、笨拙與缺乏果斷。並透過角色扮演的方式,協助人們增進其社交技巧或是擺脫過去處理人際關係的方式。

四、類化技術-協助經治療後的新行為能繼續維持

透過在治療情境中加強與真實生活的相似性,在增強物、目標物、刺激需求等方面,尤其在報償方面以部分強化或是漸進消退,使得案主在脫離治療情境依然能繼續維持新行為。*精神分析與行為治療的差異

第四節 認知治療(cognitive therapy)

基本假設是"失常行為出於人的認知內容與認知過程發生問題",因此會試著改變案主地思考方式,來改變案主的行為與情感一、改變謬誤的信念

認為人的情感困擾在於人如何看待自己與他人、以及面對的事件。其來源於認知上的錯誤理解與不當辨別與他人的關係*其謬誤思考的三個可能前提:

1.不合理的態度

2.不實的前提

3.拘泥於一些規則或教條

(一)憂鬱症的認知治療

"治療師協助病人找出他偏拗的思考,然後學習以較為切合實際的方式陳述自己的經驗"透過質疑支撐案主憂鬱症思考的基礎,來協助其改變認知,以下是四種策略

1.質疑案主對於自己生活功能所提出的一些基本假設

2.評估案主關於自動化思想的準確性所擁有的證據(自動化思想是那些不假思索即浮現在腦中的想法,憂鬱症案主常會有負面的自動化思考)

3.協助案主把過錯重新歸因於情境因素,而不是歸因於自己不能勝任

4.關於可能導致失敗經驗的複雜任務,協助案主探討另一些解決方式

(二)理情治療法(RET)

重點在於改變人的不合理信念,Ellis認為每個人都有自身堅持的信念,及核心價值,並讓案主意識到自身的情緒背後所主導的那些核心信念,治療師透過挑戰那些信念,來試圖取代那些僵持的教條。目標是排除妨礙個人成長的信念,並提升個人的自我價值感與自我實現的潛能。

二、認知行為治療法

其初始假設在"你告訴自己你是怎樣的人,你就能夠成為那樣的人;你相信自己應該做些什麼,你將會受到這樣信念的引導。",結合認知與行為治療,透過認知重建來矯正案主的行為模式三個步驟:

1.認知預備-找出案主的不合理信念

2.技巧獲得及預演-試圖協助案主發展正向與合理的信念

3.應用及練習-在真實情境中,實際應用新獲得的信念

這套方法在於協助案主建立其認知層面的自我效能感,也就是案主如何看待自己的能力

第五節 人本治療法

核心概念為"個體處於改變(changing)與轉成(becoming)的不斷過程中",目標為協助案主提升自我實現,並從存在主義中汲取相關的資源。同時也促成1960年代於美國盛行的人類潛能運動,從心理失常到心理健康的人身上,都能使自己的生活更具活力。一、案主中心治療法(Client-centered therapy)

Rogers認為人性的動力在於自我實現,需要適當的引導其發展,以免造成偏差行為。且透過真誠的人際互動與關心能協助案主朝向心理健康。其治療法重視人際關係,並依賴治療師的三個特性:無私的誠實、準確的同理心、不帶評價的關懷。視案主為有價值而勝任的個體,並協助其找到自己的個性。

二、完形治療法(Gestalt)

主張通過增加對自己此時此地軀體狀況的知覺,認識被壓抑的情緒和需求,整合人格的分裂部分,從而改善不良的適應。虛設對象法(空椅子技巧 empty chair technique)

要求案主與想像的對象交談,來探索自己被壓抑的強烈情感,那些妨礙自身安寧的情感

第六節 團體治療

優點:1.團體較單人來說,不具威脅性

2.以團體來影響個體的不良適應行為

3.提升觀察與練習人際互動

4.提供類似家庭團體的關係,使矯正性的情緒體驗能夠發生

5.打破"多數人無知狀態",破除只有自己最慘的想法,並提供相互支持

一、婚姻治療與家庭治療

婚姻治療,協助夫婦了解相互用來支配、控制或混淆對方的各種方式,並協助雙方相互傾聽家庭治療,改造家庭間的心理空間與人際互動方式,透過了解家庭內部的權力分配、階層關係,來協助改良其內部架構

二、社區支持性團體

處理四種生活困擾:1.成癮行為

2.身體疾病和心理疾患

3.生活變遷

4.因重要他人的意外而導致創傷

5.臨終病人

這些團體提供一個相互支持的力量讓案主們能協力度過難關

第七節 生物醫學的治療-視心理病患為大腦的"硬體"發生問題

一、藥物治療

心理藥物學,探討藥物對個體的心理功能及行為的影響藥物治療使得精神病患的復原率大大提升,從過往對病患的監管改為復健,那些藥物改變了大腦中的特定功能,使那些症狀能慢慢的被控制

(一)抗精神病藥物-減低腦部神經傳導物質多巴胺,改善妄想、幻覺等症狀

透過阻礙多巴胺受器的敏感性,來降低大腦整體的活動,卻伴隨副作用,不同類型的抗精神病藥物,都伴隨大大小小不同的副作用。且藥物並非根治病理,卻使得那些極端的症狀能獲得控制。(二)抗憂鬱藥物-提高正腎上腺素與血清素,來提升病人低落的情緒

三環類藥物,降低神經傳導物質從突觸間隙被神經末梢再回收SSRIs(選擇性血清素回收抑制劑),如百憂解,減低了血清素的再回收

MAO抑制劑,MAO是分解正腎上腺素的功能,當MAO被抑制,就有更多神經傳導物質

SNRIs(血清素與正腎上腺素回收抑制劑),阻斷血清素與正腎上腺素的再回收

但以上都有對應的副作用。

(三)抗焦慮藥物-調整大腦中神經傳導物質的活動水平,來減除焦慮、不安與緊張

不同類型的焦慮需搭配不同的藥物,有些甚至也可以配合抗憂鬱藥物,但須注意依賴的可能二、心理手術-對腦組織施加外科手術的程序以緩解心理疾患

手術往往被視為是最後才施行的手段。因為手術一來無可回復,二來正面效果不是非常好。腦額葉前側切除術,切斷腦額葉與間腦之間的白質神經纖維,對象是躁動的精神分裂症、強迫症與焦慮症病人。但施行後,心理的某些功能將不再復原,且正面效果不確定,現今少許採行。

三、ECT(電痙攣治療)和rTMS(重複性穿顱磁性刺激術)

ECT,證實在減輕重度憂鬱上具有療效,而且快速,通常三至四天,快於藥物的一至二禮拜,但依舊是最後才使用,作為緊急狀態使用。(因為至今仍無法得知其確切的運作流程)副作用是短暫的定向力障礙與記憶喪失

rTMS,與ECT類似,透過線圈刺激病人腦部,效果也相似,但其原因仍然不得而知。

第八節 治療評估與預防策略

一、評估治療的有效性

面對質疑心理治療的批評,發展出後設分析(meta-analysis)的統計技術來評估治療的有效性,研究者想知道的是"大部分關於治療成果的研究是否指出正面變化?"根據研究,大部分的治療相對於安慰劑,都展現更多的正面效果,也因此,現今轉而關心為何某種療程會有效,以及該如何搭配療程與症狀。

二、共通因素

除了療程之外,在許多有成效的心理治療中,有某些共通因素:1.案主持正面期待,且治療師能夠強化此期待

2.治療師清楚的療程規劃

3.治療師與案主正向的聯繫

治療師與案主的關係是療程中很重要的一部分

三、預防策略

現今的預防展現,從過往以人為主,轉為以關注環境中誘發的因素(從醫學疾病模式朝向公共衛生模式)《深思快想》之心得

不知道為什麼,市面上好像很多這種思考術的書,我一直覺得這些都是垃圾書,感覺讀了也沒啥用,而且都是日本出版的?(或許是個人偏見?),但還是會有一些值得收穫之處,這本書介紹的"因果關係地圖"挺新奇的,感覺很適合用在歷史上(書中也是這麼說),但個人是覺得看了眼花撩亂,而偏好條列式加階層的那種感覺。

心得好像有點少,反正本來就沒啥好寫,不過書中分析餐廳與企業的例子挺有趣,讓人學到分析店家的角度與切點。

心得好像有點少,反正本來就沒啥好寫,不過書中分析餐廳與企業的例子挺有趣,讓人學到分析店家的角度與切點。

《哲學可以吃嗎?》之心得

雖然已經讀過滿多本哲普書了(自認為拉~),但總覺得對哲學還是有一點不了解,又害怕看那種大部頭的經典(總覺得還沒有閱讀經典的能力),所以一直徘迴在哲普書,每次只要看到新的哲普書上市(幾乎每年都有一堆耶~),又會不自覺的去圖書館薦購...

總之,這本跟其他跟海一樣深的哲普書比起來,個人是額外推薦的,一是簡單易懂,每一章節前面是作者與女兒的對話,後面會有幾頁較深的內容,通常在理解完前面的對話後,後面的那些內容總是能提供更深一點的思考,另外,對話式的書寫,讓人能在一方提問或是一方反駁時,也在腦中默默跟著思考,想著如果是我會怎麼回應,但缺點是難以掌握全局,有時讀到一半,突然忘記這一章節的主題...,二是實際,我不知道該不該用實際這個詞,但我想表示的是,一反其他哲普書只是用簡單的話去簡述過往哲學家說過的話,看似面面俱到,卻讓人覺得這些哲學家都在胡扯,這本書很輕易的連結現代心理學與哲學、演化學等,讓人認為這些哲學家真是言之有理,且也容易說服讀者,並與社會時事結合,不僅有理有據,更學會如何在面對社會事件時,如何分析與理解。

其中個人最喜歡關於"自由意志"的那一篇,在看完之後,我也認同作者對自由意志的看法,並稍稍了自我吸收後,得出了一些小小看法。(另外再述囉~),同時對作者以對自由意志的觀點為基礎,衍生出寬容,且類似自由主義的態度,讓人覺得挺有趣的,當然作者也提出面對寬容悖論的回應囉~

這本書的討論在於那些貼近人群的部分,如幸福、寬容、神等,雖然我對神不是很有興趣拉,不過作者嘲諷神的話,真的讓人不得不覺得厲害~

這本書的補充資源(可惡,德文還不夠好,都看不懂):

http://www.leibniz-war-kein-butterkeks.de/

總之,這本跟其他跟海一樣深的哲普書比起來,個人是額外推薦的,一是簡單易懂,每一章節前面是作者與女兒的對話,後面會有幾頁較深的內容,通常在理解完前面的對話後,後面的那些內容總是能提供更深一點的思考,另外,對話式的書寫,讓人能在一方提問或是一方反駁時,也在腦中默默跟著思考,想著如果是我會怎麼回應,但缺點是難以掌握全局,有時讀到一半,突然忘記這一章節的主題...,二是實際,我不知道該不該用實際這個詞,但我想表示的是,一反其他哲普書只是用簡單的話去簡述過往哲學家說過的話,看似面面俱到,卻讓人覺得這些哲學家都在胡扯,這本書很輕易的連結現代心理學與哲學、演化學等,讓人認為這些哲學家真是言之有理,且也容易說服讀者,並與社會時事結合,不僅有理有據,更學會如何在面對社會事件時,如何分析與理解。

其中個人最喜歡關於"自由意志"的那一篇,在看完之後,我也認同作者對自由意志的看法,並稍稍了自我吸收後,得出了一些小小看法。(另外再述囉~),同時對作者以對自由意志的觀點為基礎,衍生出寬容,且類似自由主義的態度,讓人覺得挺有趣的,當然作者也提出面對寬容悖論的回應囉~

這本書的討論在於那些貼近人群的部分,如幸福、寬容、神等,雖然我對神不是很有興趣拉,不過作者嘲諷神的話,真的讓人不得不覺得厲害~

這本書的補充資源(可惡,德文還不夠好,都看不懂):

http://www.leibniz-war-kein-butterkeks.de/

2018年12月24日 星期一

〈罪責反省:克服過去的新生之路〉

- 反法西斯主義與德國的罪責問題

- 政治層面對納粹的清算起於20世紀70年代,學術層面則於30年代即開始

- Jaspers書中,追究了德國人應付的罪責,同時也追究德國政治傳統中的盲目與服從權威傾向,但也回擊對德國民族根本性的批評,並試圖指明德國新政治的方向

- 反對將某一民族錯誤地實體化為單一的統一主體的思維,乃是把個人還原為集體,因此從一開始就包含著壓制個人自律和多樣性的問題。並指出這與納粹的反猶無異

- 認為德國人對納粹罪行的贖罪,不僅要從國家層面上實行和解並作出相應賠償,更重要的是在政治—道德層面上拋棄陳舊的思維習慣和行為方式

- 罪責區分

- 外部控告:刑事罪責與政治罪責

- Jaspers認為紐倫堡審判對德國人而言,這一審判的長處在於區分了領導者們犯下的特定犯罪,但並未裁定整個德國民族都有罪

- 強調無差別的政治罪責,德國國民之所以承受國家主權限制、戰爭賠償等政治罪責,並非因為他們犯了法律罪責或道德罪責,也不意味著承擔政治領導人的法律的、道德的罪責,而是一種「對自身的政府承擔的共同責任」

- 內部控告:道德罪責與形上學罪責

- 道德罪責和形上學罪責完全取決於個人的罪責意識,取決於良知和自我意識。

- Jaspers將「洞察、懺悔和重生」當作道德罪責贖罪的三步驟

- Jaspers認為,所謂道德罪責的贖罪只能產生於每個個體的良心發現當中。在沒有任何外部強迫和約束的情況下,每個個體都應通過良心審查、洞察和懺悔,擺脫導致其罪責的那種思維模式和人際關係模式。

- 與政治罪責問題在於結果不同,道德罪責問題在於意圖,儘管無力改變結果,卻依然無法擺脫"形上學罪責",因為,形上學罪責以「人與人之間的絕對團結」為前提。

形上學的絕對命令要求我們,在完全無力的情況下,也要赴湯蹈火,在所不辭,為拯救暴力威脅下的他人獻出自己的生命。 - Jaspers還強調,作為人的普遍罪責,形上學罪責不應「削弱或迴避」德國人的罪責意識,而應進一步「深化」德國人的罪責意識。

- 堅持「非納粹化」原則、認清納粹國家的性質、拋棄權威國家的思維方式,是德國進行內在轉化的前提。

- 罪責的關聯性與共同責任

- 雖然Jaspers反對把共同體視為超個人自足實體的集體主義,但他並不一概拒絕個人相互關係中,作為可變歷史產物的共同體概念本身。

- 一切罪責以形上學罪責為基礎,再來是道德罪責,其促成政治罪責

- 政治風氣(Das politische Ethos),是某一政治共同體的集體道德。人類全體的精神是建立在個人的真實性上的,是建立在無數個人現實日常生活中所作的歷史決斷的無條件性上的。因此,雅斯貝爾斯將支配德國政治風氣的「服從氛圍」本身規定為德國人的罪責。

"一個人不可能擺脫他的客觀現實,而未來的政治情況則是通過他對待客觀現實的行為而建立起來的。人不能再對政治漠不關心了。任何人,只要他是真正生活著的,他就必須在為未來的政治現實的鬥爭中作出決定。" - 罪責反省與政治新生

- 雅斯貝爾斯強調,正如道德罪責本質上是個人的良心問題,對待整個德國人的罪責的正確方法並不是道德上相互譴責和詆毀,而是要進行「自由交往」和公眾的「精神之戰」。

簡介Jaspers書中的內容及其對德國帶來的影響

我覺得這篇文章有哪些重點?或是我的心得?

我很認同政治罪責那部分,人作為一個身在政治共同體中的一分子,對於整個國家機器所做出的結果應負擔責任,且那是無人可以避免的,因為你每天在政治共同體中的生活,大家一同型塑的政治場域。我喜歡這個解釋,因為他提醒我們,我們不應假裝與政治不搭乾,假裝我們可以脫離政治,清清白白生活,我們要做的是,基於自身的道德意識,在政治場域中表達自己的意見。

本文中這一句很不錯"一個人不可能擺脫他的客觀現實,而未來的政治情況則是通過他對待客觀現實的行為而建立起來的。人不能再對政治漠不關心了。任何人,只要他是真正生活著的,他就必須在為未來的政治現實的鬥爭中作出決定。"

引用格式

來源:https://read01.com/zh-tw/BeQ8Kj.html#.XBEdFmgzZPY

我很認同政治罪責那部分,人作為一個身在政治共同體中的一分子,對於整個國家機器所做出的結果應負擔責任,且那是無人可以避免的,因為你每天在政治共同體中的生活,大家一同型塑的政治場域。我喜歡這個解釋,因為他提醒我們,我們不應假裝與政治不搭乾,假裝我們可以脫離政治,清清白白生活,我們要做的是,基於自身的道德意識,在政治場域中表達自己的意見。

本文中這一句很不錯"一個人不可能擺脫他的客觀現實,而未來的政治情況則是通過他對待客觀現實的行為而建立起來的。人不能再對政治漠不關心了。任何人,只要他是真正生活著的,他就必須在為未來的政治現實的鬥爭中作出決定。"

引用格式

來源:https://read01.com/zh-tw/BeQ8Kj.html#.XBEdFmgzZPY

《書呆與阿宅》之心得

這本書試圖透過強調文科生在未來可能扮演的位置,來回答當今世界面臨的問題,以及指出未來科技如何可能發展。

雖然我想比起強調文科或是理科,其背後蘊含的意義應是,任何科目都有可能透過科技發展新的就業機會與新形態的改革,但確實在科技處理完那些簡單又重複的問題之後,剩下那些錯綜複雜的策略判斷,就還不是單單憑科技能處理的地步了。藉著科技的不斷發展,使得其門檻逐漸下降,文科生再也不需啃大部頭的手冊,才能使用那些複雜的科技了。綜上,門檻的降低與未來問題的需求,使得文科生能踏上與理科並齊的地步了。但我懷疑的是,那些所謂的人文能力,真的需要主修文科或是大量沉浸在書本中,才能獲得嗎?我想質疑的是,就想人文能力真能幫助科技踏上新的階頭,但前提是能掌握科技吧~(先不考慮團隊的狀況),亦即就算證成文科能力是當今不可忽略的能力,還是無法證成我們需要在升學時優先考慮文科吧~畢竟對很多人來說,文科相對簡單,優先選擇理科,再另外找時間修習文科,這樣以理為主,以文為副的方式,似乎是一個比較好的選擇呢?但也許升學時的選擇並不是本書的要點,但我想套用到當今學子們的升學選擇時,頂多只能使他們覺得,先選理科,之後再來個副修或雙主修文科,似乎還不錯(不過我好像相反?),但無論如何,我認為書中更好的是舉了很多搭配人文思想而衍生的科技產品,在一定程度上描繪了未來的世界型態,並駁斥對AI的恐懼與幻想。

另外作者在教育、資料科學、政治、醫療上都舉了很多例子,讓人對世界的發展開了很多新的眼界。如書中所說,在解決全球議題上,不論文科還是理科,都有其發揮的部分,恩恩 大概這樣

雖然我想比起強調文科或是理科,其背後蘊含的意義應是,任何科目都有可能透過科技發展新的就業機會與新形態的改革,但確實在科技處理完那些簡單又重複的問題之後,剩下那些錯綜複雜的策略判斷,就還不是單單憑科技能處理的地步了。藉著科技的不斷發展,使得其門檻逐漸下降,文科生再也不需啃大部頭的手冊,才能使用那些複雜的科技了。綜上,門檻的降低與未來問題的需求,使得文科生能踏上與理科並齊的地步了。但我懷疑的是,那些所謂的人文能力,真的需要主修文科或是大量沉浸在書本中,才能獲得嗎?我想質疑的是,就想人文能力真能幫助科技踏上新的階頭,但前提是能掌握科技吧~(先不考慮團隊的狀況),亦即就算證成文科能力是當今不可忽略的能力,還是無法證成我們需要在升學時優先考慮文科吧~畢竟對很多人來說,文科相對簡單,優先選擇理科,再另外找時間修習文科,這樣以理為主,以文為副的方式,似乎是一個比較好的選擇呢?但也許升學時的選擇並不是本書的要點,但我想套用到當今學子們的升學選擇時,頂多只能使他們覺得,先選理科,之後再來個副修或雙主修文科,似乎還不錯(不過我好像相反?),但無論如何,我認為書中更好的是舉了很多搭配人文思想而衍生的科技產品,在一定程度上描繪了未來的世界型態,並駁斥對AI的恐懼與幻想。

另外作者在教育、資料科學、政治、醫療上都舉了很多例子,讓人對世界的發展開了很多新的眼界。如書中所說,在解決全球議題上,不論文科還是理科,都有其發揮的部分,恩恩 大概這樣

2018年12月14日 星期五

《杜特蒂要什麼?:菲律賓的烈焰與怒火》之心得

Jonathan Miller,負責播報東南亞地區新聞的英國記者,多次參與菲律賓報導,曾被杜特蒂罵"Putang Ina Mo"(後來好像有道歉,不過不是因為罵髒話,而是誤認為美國人XD)

這本似乎是華人世界第一本關於杜特蒂的書(書封寫的),前幾年隱隱約約知道菲律賓出了一個狂人,但沒太多關注,從這書才知道杜特蒂當上總統的背景與意義-反毒戰爭的擴大、獨裁政權的可能、納卯市的再造?,不論如何,這書以一個英國記者的角度,採訪總統身邊的親友、同僚、反毒戰爭受害者、政敵等,試圖給我們一個杜特蒂的面貌。不過我一開始擔心這本書會不會過於偏狹,畢竟作者被杜特蒂罵過,書背也寫得很聳動,還好,書上還是留了一章去描寫杜特蒂可能有過的政績(不過跟造成的傷害比起來,可能是杯水車薪?),但很多地方都描寫了那些杜特蒂支持者的想法(高支持度率的總統呢~),感覺能充分參考兩方怎麼想。但我認為這本除了討論杜特蒂的作為之外,作為一個東南亞國家處理毒品問題的脈絡去看,更有一些收穫,反毒戰爭很多國家都做過,普遍沒有成果(但不代表菲律賓就也一定沒成果,不過看現況...),杜特蒂的反毒戰爭能做到甚麼程度,能不能真正解決問題,以及面對國際人權組織的抗議,這兩者要怎麼協調,我想這是杜特蒂面臨挑戰的地方,另外,不可小看的是地方的反抗勢力,共產與伊斯蘭勢力依然僵持著,杜特蒂能在剩下的兩年還能做些甚麼,又是否能繼續維持高支持率連任,這些都是未來幾年很值得關注的焦點呢XDD

這本似乎是華人世界第一本關於杜特蒂的書(書封寫的),前幾年隱隱約約知道菲律賓出了一個狂人,但沒太多關注,從這書才知道杜特蒂當上總統的背景與意義-反毒戰爭的擴大、獨裁政權的可能、納卯市的再造?,不論如何,這書以一個英國記者的角度,採訪總統身邊的親友、同僚、反毒戰爭受害者、政敵等,試圖給我們一個杜特蒂的面貌。不過我一開始擔心這本書會不會過於偏狹,畢竟作者被杜特蒂罵過,書背也寫得很聳動,還好,書上還是留了一章去描寫杜特蒂可能有過的政績(不過跟造成的傷害比起來,可能是杯水車薪?),但很多地方都描寫了那些杜特蒂支持者的想法(高支持度率的總統呢~),感覺能充分參考兩方怎麼想。但我認為這本除了討論杜特蒂的作為之外,作為一個東南亞國家處理毒品問題的脈絡去看,更有一些收穫,反毒戰爭很多國家都做過,普遍沒有成果(但不代表菲律賓就也一定沒成果,不過看現況...),杜特蒂的反毒戰爭能做到甚麼程度,能不能真正解決問題,以及面對國際人權組織的抗議,這兩者要怎麼協調,我想這是杜特蒂面臨挑戰的地方,另外,不可小看的是地方的反抗勢力,共產與伊斯蘭勢力依然僵持著,杜特蒂能在剩下的兩年還能做些甚麼,又是否能繼續維持高支持率連任,這些都是未來幾年很值得關注的焦點呢XDD

心理學概論筆記-心理疾患

課本是 Richard J Gerrig著,游恆山譯,《心理學》,台北:五南圖書出版,2014。

2.不良適應-個人行為方式阻礙個人與他人、甚至是社會的福祉

3.不合理的言行-個人言談與行為失去理性,並不為人所理解

4.不可預測性-個人在各個情境中的行為處於失控狀態,無法預測

5.不符合習俗或統計上的稀少性-個人行為在統計上具稀少性,且不合社會期待,如智能低落

6.觀察者的不舒適-個人行為使他人感到不舒適與威脅

7.違反道德和理想的準則-個人行為違反社會習俗

但以上這些條件並非具有充分或必要條件,我們應將心理異常看做一個光譜,兩端是"心理健康"與"心裡疾病",正常與異常之間是相對的關係,且愈多的符合以上條件,會被認為較異常

DSM-5最著名的診斷方法為去除五軸診斷而只保留診斷準則ABCDE

*WIKI:

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E7%96%BE%E7%97%85%E8%A8%BA%E6%96%B7%E8%88%87%E7%B5%B1%E8%A8%88%E6%89%8B%E5%86%8A#DSM-IV-TR%E7%89%88%E6%9C%AC%E7%B3%BB%E7%B5%B1

*權威不再的精神醫學參考手冊?─D S M -5 是字典、不是聖經

http://scimonth.blogspot.com/2016/08/d-s-m-5.html

*DSM-5愛在精神疾病蔓延時

https://guavanthropology.tw/article/4741

另外,交互作用論(interactionist),認為心理疾患是生物與心理因素的交互作用。

*其他部分因為不清楚那些是DSM-IV-TR的內容,所以都放掉了。(找上課PPT來看好了)

一、心理疾患(psychological disorder)的本質

心理功能失常涉及情感、行為或思考歷程的障礙,這導致個人的苦惱,或妨礙個人達成重要目標的能力一)甚麼是異常(abnormal)?

七個標準

1.苦惱或失能-個人困擾或功能障礙導致身心衰退的風險2.不良適應-個人行為方式阻礙個人與他人、甚至是社會的福祉

3.不合理的言行-個人言談與行為失去理性,並不為人所理解

4.不可預測性-個人在各個情境中的行為處於失控狀態,無法預測

5.不符合習俗或統計上的稀少性-個人行為在統計上具稀少性,且不合社會期待,如智能低落

6.觀察者的不舒適-個人行為使他人感到不舒適與威脅

7.違反道德和理想的準則-個人行為違反社會習俗

但以上這些條件並非具有充分或必要條件,我們應將心理異常看做一個光譜,兩端是"心理健康"與"心裡疾病",正常與異常之間是相對的關係,且愈多的符合以上條件,會被認為較異常

二)客觀性的問題

行為的意義由內容與背景決定,一旦被視為"異常",個人所作所為很容易朝異常方向解釋,Thomas Szasz甚至認為,心理疾病是一種迷思,這只是一種醫療上的標籤,用來核准醫療介入的方式。三)心理疾患的分類

心理診斷(psychological diagnosis)是透過把所觀察的行為型態歸類在一套被公認的診斷系統中,以便為異常狀態貼上適當的標籤。而這診斷系統應符合三個條件,共通的速記語言-共通的術語以便快速傳達訊息,病原的理解-詳細說明某疾患的起因,治療方案-針對特定疾患應採取什麼形式的治療方式。1.分類的歷史透視

心裡疾患從中世紀認為的"妖魔附身",到現代的"疾病",認為心理問題有相應的身體問題,並予以分類2.DSM5(心裡疾患診斷與統計手冊第五版)

由美國精神醫學學會出版,是一本在美國與其他國家中最常使用來診斷精神疾病的指導手冊。DSM-5最著名的診斷方法為去除五軸診斷而只保留診斷準則ABCDE

*WIKI:

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E7%96%BE%E7%97%85%E8%A8%BA%E6%96%B7%E8%88%87%E7%B5%B1%E8%A8%88%E6%89%8B%E5%86%8A#DSM-IV-TR%E7%89%88%E6%9C%AC%E7%B3%BB%E7%B5%B1

*權威不再的精神醫學參考手冊?─D S M -5 是字典、不是聖經

http://scimonth.blogspot.com/2016/08/d-s-m-5.html

*DSM-5愛在精神疾病蔓延時

https://guavanthropology.tw/article/4741

四)心理病態的起因

1.生物途徑

現代生物假定心理失調起源於基礎的生理因素,並試著找出心理疾患與大腦特定區域、基因的關聯2.心理途徑-強調心理與社會因素

I.心理動力論的模式

主張心理疾患起因於個體內部,且童年經驗塑造了正常與異常,症狀是潛意識的衝突II.行為主義的模式

主張心裡疾患是個人學得挫敗或無效的行為方式,重視可觀察的行為,透過改變行為的環境與條件來消除或增進行為III.認知論的模式

主張心裡疾患源於個人對情境現實的扭曲,與不良的解決方式。IV.社會文化的模式

某些行為之所謂被劃為心裡疾患,要根據那個社會文化的脈絡來決定。另外,交互作用論(interactionist),認為心理疾患是生物與心理因素的交互作用。

*其他部分因為不清楚那些是DSM-IV-TR的內容,所以都放掉了。(找上課PPT來看好了)

2018年12月12日 星期三

〈沉默時代的道德辯護: 雅斯培論國家行動的罪與責-石忠山〉之筆記

- 序言:沉默時代的道德辯護

- 此文對以下四個問題進行闡述

- 雅斯培在《罪的問題》這本書中所捍衛的基本立場與思想內容是甚麼?

- 本書在戰後探討德國戰爭罪責的爭辯中扮演了何種角色與發揮了甚麼影響?

- 本書對於雅斯培後期政治思想的構建起了甚麼作用?

- 其思想論述 究竟藏蘊著甚麼樣的知識價值,以及對人類社會的文明進步作成了何等貢獻?

- 罪責問題

- 二戰後的德國人只想逃避罪責與指控,雅斯培卻要求人們靜下思考並面對過往,並認為要讓德國人真正從過往解脫,只有對二戰時期德國的所作所為真切反省

- 罪責區分:四種罪的類型與概念

- "刑事罪責"是指在客觀上可被證實為違法的行為,審判機關是法院

- "政治罪責"涉及國家政治人物以及該國公民行動所產生的罪責,審判機關是戰勝國

- "道德罪任"是指個人做為一主體,負擔其本身所從事各種行為的道德責任,審判機關是個人良知

- "形而上罪責"是指人與人之間所存在的一種特殊團結情感與義務,審判機關是上帝

- 區分罪責的目的在於,避免罪的平庸性論述與齊一化,並試圖理解我們是在怎樣的時空脈絡中犯下哪一種罪責。

甚至,雅斯培也試圖為這些罪責建立關聯。

政治行為與公民行為互相塑造,因此一個政治倫理必須透過公民道德意識之間的交流,才能獲得理性論述 - 罪的後果

- 捨棄暴力復仇或是法律審判,以憐憫與寬恕作為替代,肯認其超越法律的道德性

- 集體罪責、寬恕與赦免的相關問題

- 區分罪責,是為了處理"亦即究竟在何種意義下,一個人民群體,不管它僅是 一般的人民團體、政黨或國家,可以作為一個整體而接受來自外部的 審判?"這個問題。

亦即我們不能在道德與形而上層次,指責戰敗國的責任,僅能在政治責任上

雅斯培認為"即便一個國家的人民應該為其國家行動所衍生的後果負集體政治責任,但這個 國家的人民並不能作為一個整體而為其國家所犯罪行被宣告有罪或無罪,不管是刑事上、政治上、或者道德以及形而上的,全都不行 " - 這項區分不僅防止戰勝國過度伸張其對戰敗國的權力,也保住國家內那些曾試圖防止國家暴行人們的情操

- 德國問題

- 德國人的罪責區分

- 刑事罪責

- 紐倫堡國際審判,儘管德國內部有許多反對的聲浪,雅斯培卻認為這時德國人最應做的是內省,並認為這次大嬸帶來最大效益是追究國家領導人,而非國家人民的責任

- 政治罪責

- 國家行動,與國內人民積極或是消極作為相關,也因此公民在政治責任上需與國家承擔相同責任,在國家創設的各種秩序當中,沒有人是局外人,沒有人能逃避政治責任。

- 道德罪責

- 身為一位具有自省能力的人,都會同意二戰的德國人具有道德罪責

- 雅斯培認為不論以忠誠國家為由,或試圖辯護納粹曾有過的功績,都不能削減納粹的罪責,更不能作為假脫自身道德責任的說詞

- 形而上罪責

- 形而上罪責是針對人們是否於災難發生時充分展現團結情感的精神反省

- 德國人應負擔形而上罪責的原因是,德國人並未於災難發生時反省,他們對其他人類同胞是否也展現了這樣一種人性所應具備的團結情誼

*我想這跟道德責任有點相似,但差別在於形而上罪責要求的是對人類作為同樣物種,或是也具有人性的一群人,沒有展現應該合理對待的態度,反而坐視他們遭到苦難。 - 德國人的集體罪責

- 雅斯培堅持納粹政權的罪刑是德國人的集體之罪,以及要求須共同負擔政治責任的原因

- 人類作為一個群體,活在德國政府構成的秩序環境中,前者要求你不能坐視同為人類的猶太人遭到苦難,後者要求你必須為國家行動負擔集體責任,勝利時同享榮耀,戰敗時同享罪責

- 雅斯培認為只有當德國人接受集體之罪,並透過反省取得重生,才能自國家行動的罪責開脫

- 脫罪的幾種說詞

- 從地理條件來辯駁,國家的軍事主義傾向與人民的臣僕性格

- 從世界局勢來辯駁,當時的社會變盪使得人民不得不採取過激的手段來發洩

- 雅斯培不僅駁斥這些脫罪的說詞,同時也批評歐美其他國家未能在更早時期遏止大戰的發生,但依然堅持德國需負擔挑起戰爭的罪責

- 邁向重生與心靈淨化之路

- 雅斯培祈望每位德國人都能透過反省自身在這場災難中所涉入的程度,作成關於自己所應承擔罪責的精神檢討

- 認為哲學上處理罪責問題的第一要務是並非指責他人的過錯,而是與自我進行深沉的心靈對話,惟有如此,那種因受責難而起的情緒反應才會逐漸獲得撫平

- 幾點反思

- 關於集體罪責的問題

- 雅斯培一方面認為不存在基於個體道德衍生的集體道德,另一方卻又肯認基於此奠基的集體政治罪責?

- 集體政治罪責之所以存在,是因為人脫離不出政府設立的生活之中,積極與不積極參與都同樣是在參與政治生活

- 集體道德之所以不存在,是因為道德意識有兩點,一是具自省能力,二是非外部強控,只能由個體反省形成

- 儘管沒有集體道德意識的責任,卻認為德國人需承擔個人的道德罪責與形而上罪責,是因為每個人都在不同程度上參與了國家行動,且沒有阻止災難的發生

- 雅斯培寫作本書的目的在於,除為喚醒戰後德國處於沉默狀態的道德反省外,還在於反駁來自其他國家的指控,認為

"那是一種將罪的類型扁平化、齊一化的不當責難,不僅無助人們正確認識德國以及德國人的罪責問題,也一概否定了災難中存在高尚靈魂的可能性,更是一種罪責說理上的含混不清,和對個體進行道德反省與追求罪責定位的自主權利的否定。 " - 理性、自由與民主:雅斯培罪責反省的思想貢獻

- 對雅斯培而言,惟有藉由心靈的深 切反省、與他人就事物的真理進行理性溝通,人們才能真正通往自由。

- 同時,雅斯培也透過出一種歐洲做一個共同體,與美國結盟,甚至是一個全球的共同體

- 結語

覺得這篇文章想要討論什麼?

這篇文章試著對以下四個問題進行闡述

- 雅斯培在《罪的問題》這本書中所捍衛的基本立場與思想內容是甚麼?

- 本書在戰後探討德國戰爭罪責的爭辯中扮演了何種角色與發揮了甚麼影響?

- 本書對於雅斯培後期政治思想的構建起了甚麼作用?

- 其思想論述 究竟藏蘊著甚麼樣的知識價值,以及對人類社會的文明進步作成了何等貢獻?

我覺得這篇文章有哪些重點?或是我的心得?

我一方面覺得透過將罪責分類,來詳細的指出德國人應該在那些層面上應該負起的責任,一方面又期望能透過反省這些罪責,來重建一個新德國。在批評其他國家早期未能及時遏止,也冀望未來能有一個高於國家之上的共同體,來防止這類事件的再發生。

真的覺得雅斯培的論述滿公道的,很難挑到什麼問題,但形而上那邊比較難懂就是了

引用格式

石忠山,〈沉默時代的道德辯護: 雅斯培論國家行動的罪與責〉,《政治與社會哲學評論》第 66 期,p43-101,2018

我一方面覺得透過將罪責分類,來詳細的指出德國人應該在那些層面上應該負起的責任,一方面又期望能透過反省這些罪責,來重建一個新德國。在批評其他國家早期未能及時遏止,也冀望未來能有一個高於國家之上的共同體,來防止這類事件的再發生。

真的覺得雅斯培的論述滿公道的,很難挑到什麼問題,但形而上那邊比較難懂就是了

引用格式

石忠山,〈沉默時代的道德辯護: 雅斯培論國家行動的罪與責〉,《政治與社會哲學評論》第 66 期,p43-101,2018

2018年12月11日 星期二

転生したらスライムだった件 之自我murmur

自看史萊姆以來,也過了一個月半了,現在才想到可以打篇心得自我告解,哈哈~

事情是這樣的,自開學以來,沒像上學期一樣追日劇或是美劇,也沒有太多想看的新番(沒想到銀魂跟巨人中途卡掉),那只好開始找小說來看囉,一開始,看了一些討論生命意義的小說,連著暑假,把那個作者的那些書都看完了(好像是毛姆的小說吧,真的寫的很好看,我既的我看的是人性枷鎖還有月亮與六便士),接下來也看了上帝之柱(肯福雷特的歷史小說真的很讚,但繁中版太少了吧),雖然精彩,但是挺燒腦的,每次看幾個篇章就覺得累了,可是看完整本後,真的會有一種難以言說的感覺在腦袋回響,接下來,因為覺得閒閒的,或是想看一些輕鬆的東西,開始找些新番來看,先是看了哥布林殺手,覺得故事挺不錯,但可惜的是異世界日常類型,沒有那種持續追番的動力,接下來是聽說好評不錯的史萊姆,不過以前高中時,就聽朋友在聊,所以有種這大概是套路番的直覺,一開始帶著挺排斥的感覺(抱歉了,高中的朋友們,我可能對你們有先入為主的觀點XD),看了前一兩集,開始勾起興趣,看了下漫畫,覺得挺不錯的,開始看小說,沒想到就中毒了,如果上癮是這種感覺,那大概就是我現在這樣了,跟暑假時看Overlord有得比,我熬了幾天夜看小說,撬了一個禮拜的課,看到最新的進度,最痛苦的感覺是想看但是沒的看,我又來來回回看了小說跟漫畫,大概有四次了吧,我自己真的覺得誇張,沒想到這小說把我的心抓得牢牢的,太可怕了,難怪那些吸毒的人跟菸癮都戒不掉,不過在一個月後,開始走上軌道,好好的控制那股慾望,每個禮拜專注日本周一晚上十二點(台灣時間十一點)收看,其餘時間也慢慢的收斂,轉向那快爆滿的書櫃,跟瘋狂催還的圖書館信箱(真的超煩,每天都收到三四封)。

總之呢~史萊姆真的很不錯看,而且每次當我沉迷在這些時,我都會試著思考是什麼原因吸引著自己,是不是這些小說裏頭藏有某種我渴望或缺少的元素呢?試著透過讀自己喜歡的小說來了解自己,感覺也是一種方法呢~而且用理智去思考時,也有助於緩解那種中毒般的渴望。

不過,史萊姆真的挺不錯看呢(我沒意識到自己竟然打了一樣的句子,太可怕了)只是後面的戰力有點爆棚,讓你很害怕很頭崩掉,我想一個故事就想辯證法一般,一正一反一合,只有正無反,就無法透過揚棄達到合,很容易就會搞壞胃口(亂用辯證法XD),不過說實在,主角在展現強大能力時,尤其是那種沒有自覺的情況下,不知道為啥,總是令人響往,跟Overlord那種知道自己很強,卻故意隱藏能力,在重要時刻展現能力的情況一樣,總是令人不禁回頭看了三遍,也許這是隱藏在意識中,那種想支配他人或是證明自己的渴望吧~(哈 誰知道)

總之的總之,我現在作為一個史萊姆,過著以一個禮拜為單位的生活,滿心期待14捲的發售^^

事情是這樣的,自開學以來,沒像上學期一樣追日劇或是美劇,也沒有太多想看的新番(沒想到銀魂跟巨人中途卡掉),那只好開始找小說來看囉,一開始,看了一些討論生命意義的小說,連著暑假,把那個作者的那些書都看完了(好像是毛姆的小說吧,真的寫的很好看,我既的我看的是人性枷鎖還有月亮與六便士),接下來也看了上帝之柱(肯福雷特的歷史小說真的很讚,但繁中版太少了吧),雖然精彩,但是挺燒腦的,每次看幾個篇章就覺得累了,可是看完整本後,真的會有一種難以言說的感覺在腦袋回響,接下來,因為覺得閒閒的,或是想看一些輕鬆的東西,開始找些新番來看,先是看了哥布林殺手,覺得故事挺不錯,但可惜的是異世界日常類型,沒有那種持續追番的動力,接下來是聽說好評不錯的史萊姆,不過以前高中時,就聽朋友在聊,所以有種這大概是套路番的直覺,一開始帶著挺排斥的感覺(抱歉了,高中的朋友們,我可能對你們有先入為主的觀點XD),看了前一兩集,開始勾起興趣,看了下漫畫,覺得挺不錯的,開始看小說,沒想到就中毒了,如果上癮是這種感覺,那大概就是我現在這樣了,跟暑假時看Overlord有得比,我熬了幾天夜看小說,撬了一個禮拜的課,看到最新的進度,最痛苦的感覺是想看但是沒的看,我又來來回回看了小說跟漫畫,大概有四次了吧,我自己真的覺得誇張,沒想到這小說把我的心抓得牢牢的,太可怕了,難怪那些吸毒的人跟菸癮都戒不掉,不過在一個月後,開始走上軌道,好好的控制那股慾望,每個禮拜專注日本周一晚上十二點(台灣時間十一點)收看,其餘時間也慢慢的收斂,轉向那快爆滿的書櫃,跟瘋狂催還的圖書館信箱(真的超煩,每天都收到三四封)。

總之呢~史萊姆真的很不錯看,而且每次當我沉迷在這些時,我都會試著思考是什麼原因吸引著自己,是不是這些小說裏頭藏有某種我渴望或缺少的元素呢?試著透過讀自己喜歡的小說來了解自己,感覺也是一種方法呢~而且用理智去思考時,也有助於緩解那種中毒般的渴望。

不過,史萊姆真的挺不錯看呢(我沒意識到自己竟然打了一樣的句子,太可怕了)只是後面的戰力有點爆棚,讓你很害怕很頭崩掉,我想一個故事就想辯證法一般,一正一反一合,只有正無反,就無法透過揚棄達到合,很容易就會搞壞胃口(亂用辯證法XD),不過說實在,主角在展現強大能力時,尤其是那種沒有自覺的情況下,不知道為啥,總是令人響往,跟Overlord那種知道自己很強,卻故意隱藏能力,在重要時刻展現能力的情況一樣,總是令人不禁回頭看了三遍,也許這是隱藏在意識中,那種想支配他人或是證明自己的渴望吧~(哈 誰知道)

總之的總之,我現在作為一個史萊姆,過著以一個禮拜為單位的生活,滿心期待14捲的發售^^

2018年12月8日 星期六

〈蔣介石 一位彈性國際主義者: 以1942年訪印為例的討論-呂芳上〉之筆記

- 前言

- 從1920年代蔣介石涉入並主導中國政治後的長期經驗加 以觀察,蔣介石是一個民族主義者,又是一位彈性國際主義者。

- 中國躋身四強後,一方面感到光榮,一方面感到心虛,日記描述了一個貧弱大國的實際狀況與國際強國並列中的落差,顯示了內心極大的煎熬。

- 中國作為「四強」之一的實與虛

- 1942年,中國成為四強之一,美國贊同,英國卻持反對,成為之後爭執的基礎

- 蔣介石出訪印度

- 第二次世界大戰中期,1942 年 2 月 5 日至 21 日,蔣介石、宋美齡偕同 隨員十五人正式訪問印度

- 蔣自己說訪印的目的有五:

(一)勸英印互諒互讓。

(二)勸印多出兵出力。

(三) 勸英允許印度自治。

(四)為將來中印合作之基礎。

(五)宣揚三民主義。

更具體的說,包括了中印公路交涉、中印航空聯繫、運輸通信交涉、考察印 度西北邊防、與甘地等領袖會晤、調解英印關係、勸告英政府允許印度自 治、勸告印度接受自治領權益、調解印度各黨派等項。 - 蔣此行不顧邱吉爾的勸告,甚至發表〈告印度國民書〉,其此行目的在於表述了一個有被殖民經驗的革命領導人,如何找尋帝國主義與民族自決矛盾的解決之道。

- 重構亞洲政治經驗

- 蔣介石訪印之行,本在促成印度加入反軸心陣線,也思考印度成為援華軍火中繼站的可能。

因情勢複雜,的確碰觸到帝國主義與殖民地關係的敏感神經。 - 1940 年代,中國因抗戰而使國家地位和形象有所改變,帝國主義在中國的勢力漸行撤除,於是走向世界,拓展國際關係,以扮演亞洲反侵略陣 線領導者的角色

- 結論

- 蔣介石訪問印度的另一個意義:如何轉移印人親日反英,如何防止民族自由變成民族優越,如何清除以變相的「新帝國主義」取代原有的「舊帝國主義」 。

覺得這篇文章想要討論什麼?

從1920年代蔣介石涉入並主導中國政治後的長期經驗加 以觀察,蔣介石是一個民族主義者,又是一位彈性國際主義者。並以近年開放的蔣介石日記為基礎,重新展開蔣在戰時外交經驗的討論。

我覺得這篇文章有哪些重點?或是我的心得?

我覺得這一篇就只是以日記為基礎,描述蔣訪印以及中國成為四強的歷程

引用格式

呂芳上,〈蔣介石 一位彈性國際主義者: 以1942年訪印為例的討論〉,《國立政治大學歷史學報》第37期 ,p121-146,2012。

我覺得這一篇就只是以日記為基礎,描述蔣訪印以及中國成為四強的歷程

引用格式

呂芳上,〈蔣介石 一位彈性國際主義者: 以1942年訪印為例的討論〉,《國立政治大學歷史學報》第37期 ,p121-146,2012。

2018年12月7日 星期五

心理學概論筆記-知覺心理學

因為懶得讀課本了,所以直接做ppt的筆記

Stimuli and responses created by stimuli are transformed, or changed between environmental stimulus and perception.

1.inverse problem:

Light from an object is inverted as it falls on the retina. The same pattern of light could be caused by an infinite number of different objects, yet our brains usually manage to make the correct interpretation. This is known as the inverse projection problem.

5.Proximal Stimulus 近側刺激

The optical image on the retina –是進到我們感官受器內的、 關於外在實體的訊息刺激。

6.Distal Stimulus 遠測刺激

A physical object in the world –指的是那個外在實體本身。

7.Neural processing

the changes that occur as signals are transmitted through the maze of neurons.

8.Primary receiving area

• Occipital lobe

•Temporal lobe

•Parietal lobe

9.Recognition

occurs when an object is placed in a category giving it meaning.

10.Knowledge

is any information the perceiver brings to a situation.

12.Top-down processing/knowledge-based processing

Processing based on the perceiver’s previous knowledge (cognitive factors)

–Also called knowledge-based processing

13.Absolute threshold

-smallest amount of energy needed to detect a stimulus (能夠引起感覺經驗的最小刺激)

14.Method of limits (極限法)

• Stimuli of different intensities presented in ascending and descending order

• Observer responds to whether she perceived the stimulus

• Cross-over point is the threshold

15.Method of adjustment (調整法)

Stimulus intensity is adjusted continuously until observer detects it

•Repeated trials averaged for threshold

16.Method of constant stimuli (定值刺激法)

•Five to nine stimuli of different intensities are presented in random order

•Multiple trials are presented

•Threshold is the intensity that results in detection in 50% of trials.

17.Psychometric function心理計量函數

A graph that shows the percentage of detections at each stimulus intensity

18.Difference Threshold (DL:差異閾) (j.n.d.恰辨差: just noticeable difference)smallest difference between two stimuli a person can detect

19.Response compression(知覺壓縮)

As intensity increases, the perceived magnitude increases more ’slowly’ than the intensity.

20.Response expansion(知覺擴張)

As intensity increases, the perceived magnitude increases more ’quickly’ than the intensity.

21.Steven’s Power Law

Relationship between intensity (S) and perceived magnitude(P) is a power function

–Steven’s Power Law

•P = KS*n次方

K是各類型刺激的常數

22.Phenomenological

Transformation vs. Transduction =====

Principle of Transformation:Stimuli and responses created by stimuli are transformed, or changed between environmental stimulus and perception.

Transduction: The transformation of one form of energy to another form

Key words:========

Light from an object is inverted as it falls on the retina. The same pattern of light could be caused by an infinite number of different objects, yet our brains usually manage to make the correct interpretation. This is known as the inverse projection problem.

2.visual attention

3.change blindness

4.inattentional blindness

5.Proximal Stimulus 近側刺激

The optical image on the retina –是進到我們感官受器內的、 關於外在實體的訊息刺激。

6.Distal Stimulus 遠測刺激

A physical object in the world –指的是那個外在實體本身。

7.Neural processing

the changes that occur as signals are transmitted through the maze of neurons.

8.Primary receiving area

• Occipital lobe

•Temporal lobe

•Parietal lobe

9.Recognition

occurs when an object is placed in a category giving it meaning.

10.Knowledge

is any information the perceiver brings to a situation.

11.Bottom-up processing/data-based processing

Processing based on incoming stimuli from the environment

–Also called data-based processing

Processing based on incoming stimuli from the environment

–Also called data-based processing

12.Top-down processing/knowledge-based processing

Processing based on the perceiver’s previous knowledge (cognitive factors)

–Also called knowledge-based processing

13.Absolute threshold

-smallest amount of energy needed to detect a stimulus (能夠引起感覺經驗的最小刺激)

14.Method of limits (極限法)

• Stimuli of different intensities presented in ascending and descending order

• Observer responds to whether she perceived the stimulus

• Cross-over point is the threshold

15.Method of adjustment (調整法)

Stimulus intensity is adjusted continuously until observer detects it

•Repeated trials averaged for threshold

16.Method of constant stimuli (定值刺激法)

•Five to nine stimuli of different intensities are presented in random order

•Multiple trials are presented

•Threshold is the intensity that results in detection in 50% of trials.

17.Psychometric function心理計量函數

A graph that shows the percentage of detections at each stimulus intensity

18.Difference Threshold (DL:差異閾) (j.n.d.恰辨差: just noticeable difference)smallest difference between two stimuli a person can detect

–Same methods can be used as for absolute threshold

–As magnitude of stimulus increases, so does DL

–As magnitude of stimulus increases, so does DL

而Weber’s Law 韋伯定律用於解釋之間的關聯,DL / S = K

在同類刺激之下,其差異閾限的大小是隨著標準刺激強弱而成一定比例關係的,如果我們用I代表原來的刺激量,用ΔI代表剛能引起較強感覺的刺激增加量,用K代表一個常數,那麼就可以用公式K=ΔI/I來表示。

在同類刺激之下,其差異閾限的大小是隨著標準刺激強弱而成一定比例關係的,如果我們用I代表原來的刺激量,用ΔI代表剛能引起較強感覺的刺激增加量,用K代表一個常數,那麼就可以用公式K=ΔI/I來表示。

註:

- 閾限:是物理刺激能量可以被個人覺察的臨界點。

- 絕對閾限:是個體對單一刺激引起感覺經驗時,所需最低的刺激強度。

- 差異閾限:辨別兩個刺激之間的差異時,這兩種刺激強度最低的差異量。

延伸:

https://read01.com/zh-tw/mDeKMM.html#.XAtt6WgzZPY

As intensity increases, the perceived magnitude increases more ’slowly’ than the intensity.

20.Response expansion(知覺擴張)

As intensity increases, the perceived magnitude increases more ’quickly’ than the intensity.

21.Steven’s Power Law

Relationship between intensity (S) and perceived magnitude(P) is a power function

–Steven’s Power Law

•P = KS*n次方

K是各類型刺激的常數

22.Phenomenological

Searching for stimuli

–Visual search -observers look for one stimulus in a set of many stimuli

•Reaction time (RT) -time from presentation of stimulus to observer’s response is measured

《危機下的日中基督教關係史:"中國認識"的諸相-金丸裕一》之筆記

- 序言-研究史與問題意識

- 討論日本基督教透過怎樣的詮釋,賦予侵略行為正當性

- 開始交流之前的他者形象:1931年之前

- 日俄戰爭之後,1905之後開始在大連建立教會,並進行傳教

- 儘管反對帝國主義,卻對日本打入亞洲保持讚揚

- "偽滿州國"的成立和日中戰爭爆發,是教會數量增加的原因

- 日中兩國的基督教在這短時間開始有組織的交流,而日本卻儼然已指導者自居

- 經過"滿州"問題之後的中國像-1931年-1933年

- 中國質疑日本侵略的野心,日本基督教試圖解釋。而在滿州國成立後,日本基督教主流進行討論,並以打入滿州為要。

- 配合國策的論理結構-1934年-1937年

- 日中戰爭前日本基督教描繪的中國形象為"由有利基督徒領導的脫胎換骨的新興民國",並認為能勝任與民國交流的只有日本基督徒。

- 這段時間也是日本基督教在地化的過程中,受到了向外侵略的國策影響

- 結束語-日中戰爭爆發和正式向中國發展的開始

- 侵中以及與歐美基督教的摩擦,產生了"大東亞神學"-認為創造神所寄託的日本,將對歐美的懲罰,轉移為對看似支援中國,實際卻侵中的行為

我覺得這篇文章想要討論什麼?

我想是日本基督教在與中國交流,至日中戰爭時,日本基督教如何產生變化

我覺得這篇文章有哪些重點?或是我的心得?

我覺得文中確實很多檔案資料,但感覺沒有一條明確的主要論述(是日本基督教的轉化,還是日本描繪的中國形象的轉變,還是兩者都有),不知道是不是我沒看清楚?

引用格式(因為是課堂拿到的講義,不是上網找的,就不另外寫了)

我覺得文中確實很多檔案資料,但感覺沒有一條明確的主要論述(是日本基督教的轉化,還是日本描繪的中國形象的轉變,還是兩者都有),不知道是不是我沒看清楚?

引用格式(因為是課堂拿到的講義,不是上網找的,就不另外寫了)

2018年12月4日 星期二

〈蔣介石對中英新約的態度(1942-1943) -陳進金〉之筆記

- 前言

- 隨著《蔣檔》開放,比起《長編初稿》,更能詳細探查蔣中正如何看待中英新約的態度

- 廢約的主張

- 在太平洋戰爭之前,中國屢次向英美兩國提出重談不平等條約,卻遲遲未實現。直至太平洋戰爭爆發,中國成為亞洲地區英美的同盟,才使得美英開始重視廢約這件事

- 「狡獪之流」:邱吉爾

- 中國軍用物資被扣

- 英軍指示緬甸政府扣押美軍運送給中方之物資

- 蔣介石訪問印度

- 不顧英方的告誡,蔣中正堅持拜訪甘地,在中英關係上製造了很大的傷痕

- 緬甸戰場的紛擾

- 緬甸戰場英軍的消極合作加上英方對中國的輕視、貸款的拖延等,種種原因,使得蔣中正在斥罵"狡獪之流",使得中英新約的簽訂,彼此的互信基礎相當薄弱

- 「是可忍,孰不可忍」

- 中英新約簽訂期間,為了香港九龍問題,英中在此問題攻防多次

- 簽訂後,為了西藏、香港問題,依然爭戰不休,可說是鬥爭之年

- 結論

- 在中英簽訂期間,蔣中正為了放下英國九龍問題,痛下心簽訂新約,諸多考驗蔣中正的智慧

我覺得這篇文章想要討論什麼?

利用國史館所庋藏的《蔣檔》中之「事略稿本」, 來探討 1942-1943 年間中英交涉廢除不平等條約的過程中,蔣介石的態度為何?

我覺得這篇文章有哪些重點?或是我的心得?

重點嗎?我是覺得這篇很好讀耶,好久沒讀到這麼好讀的論文了,感覺很多地方能拿來放進這次的報告

引用格式

陳進金,〈蔣介石對中英新約的態度(1942-1943)〉,《東華人文學報》七期,p123-150,2005

重點嗎?我是覺得這篇很好讀耶,好久沒讀到這麼好讀的論文了,感覺很多地方能拿來放進這次的報告

引用格式

陳進金,〈蔣介石對中英新約的態度(1942-1943)〉,《東華人文學報》七期,p123-150,2005

2018年12月2日 星期日

心理學概論筆記-生命全程的人類發展

課本是 Richard J Gerrig著,游恆山譯,《心理學》,台北:五南圖書出版,2014。

發展心理學(developmental psychology),討論個人成長的各個過程中,身體與心理功能上的變化,提出"為何會有這些功能?"、"這些功能如何變化"等問題

為了將人的發展階段進行分期,先進行常模調查(normative investigations)來取得某些行為展現時的平均年齡。同時依照得到的常模(norms),就能夠區分一個人的實足年齡與發展年齡,並判斷他與其他同年齡個體的相對位置。

另有幾種討論個體發展的方法

縱貫設計(longitudinal design),使同一個人在不同時間中重複接受觀察及測試,我們能從其中得到當事人相對於他人的情況,並能夠觀察到發展早期的潛在因素如何影響當事人。

但研究結果只能用於同個出生環境、時期的人,以及研究需要大量時間與金錢。

橫斷設計(cross-sectional design),針對不同發展階段的人,進行一個或多種行為的觀察與比較,能快速得到同一時間中,不同階段人們的典型特徵。但因彼此出生環境差異大,而無法分析同或不同年齡內的觀察比較。

序列設計(sequential design),結合縱貫設計與橫斷設計,尋找幾群同年齡層的受試者,每隔幾段時間就追蹤他們的發展,兼具兩者的優點。不僅可以比較不同群受試者在相同年齡的狀況,也可以就每一群分析不同時期的發展。

前兩個星期(胚種期,germial stage),細胞開始分裂

3~8個星期(胚胎期,embryonic stage),細胞開始特化形成不同的組織與器官

8星期之後,開始稱作胎兒(fetus)

神經元的位置大多在產前已形成,產後是樹突與軸突的分支歷程

兒童的身體發展,依據兩個原則

首尾原則(cephalocaudal principle),指發育進展是從頭到四肢

先近後遠原則(proximodistal principle),指身體接近中心的部分先發展,而後是末端

大腦內部,特別重要的是邊緣系統(調節情緒的歷程)、額葉(策畫跟情緒的控制)的成長,邊緣系統先於額葉,可證實青少年傾向有風險的行為。

這一段歷程,生理變化相對輕微。

同化作用是變更新的環境訊息,來符合已知的訊息。如孩童在吸允奶嘴時,大多依然使用吸允乳頭時的方式。

調適作用是變更自己的基模或是方式,來符合新的環境。如孩童在吸允奶嘴時,比起乳頭,會稍稍配合奶嘴更換手勢。

透過這兩種方式,孩童的心智成長會漸漸從具體到抽象

1.感覺運動期

1.感覺運動期

這時期最重要的認知是對不在眼前的物體形成心理表徵的能力。物體永存性(Object permanence)是指兒童理解物體的存在及運作可以無涉於他個人的行動和察覺。

2.前運思期

這時期最重要的認知進展是表徵性思考(representational thought)的鞏固,兒童可在心裡表徵或顯現當前不存在的物體。

另外這時期有三個特徵

(1)自我中心主義

(2)沒有能力區別心理世界與物理世界

(3)集中化(只強調物體的核心特徵),表示他們對於一次考慮兩個物理維度以上的能力還很薄弱

3.具體運思期

這個階段,孩童有能力進行邏輯與推理思考,而抽象思考仍處於醞釀期。

4.形式運思期

這個階段,能處理抽象與假設性問題。

另外,piaget認為大部分認知發展是內在歷程的成熟物,其他學者轉而探討社會互動的影響,被稱為社會文化的觀點。其中Vygotsky就認為兒童從社會情境吸收的知識,對於認知如何隨著時間而展開有重大影響。

音素(phonemes),是語音的基本單位。同時研究發現,兒童在八個月之前,都可以聽出語音的差異,而之後,非母語的音素,就無法辨認了。

一個字階段(one-word phase),孩童會用一個單字來命名那些發出聲響與移動的物品。

兩個字階段(two-word stage),透過組合兩個字的單字,來表達更多意義,特徵是電報語(telegraphic speech)缺乏連接詞與時態的語句。

Erikson認為個人在發展上面臨的社會問題,比生理問題來得重要。個人在生命過程中,透過不斷經歷與克服社會心理危機(psychosocial crisis),以達到健全的人格發展。

1.安全依附型

"當母親離去之後,幼兒會變得很沮喪,但是當母親返回時,幼兒會去接近母親並感到很快樂。"

2.不安全依附-迴避型

"和母親顯得疏遠,母親在場時無視母親,母親離開時也不會產生明顯失望的情緒,母親再次回來時也不會去尋求母親支持"

3.不安全依附-焦慮/矛盾型

"會在母親離去時顯得相當不安與焦慮,但在母親回來時,也不會變得特別開心,他們無法輕易的被安撫,同時對母親抱持著憤怒及抗拒;但在此同時,他們又很渴望和母親接觸"

這些類型在預測孩童未來生活表現上有很高的預測性。

參考:

1.依附理論的起源:我們為什麼會依賴別人──依附理論系列(一)

https://pansci.asia/archives/99774

2.依附理論的起源:我們為什麼會依賴別人──依附理論系列(二)

https://pansci.asia/archives/99789

要求是指父母願意擔任社會化的代理人

感性是指父母對子女個性的認識

參考:

1.以「愛」為名的實驗:布媽媽還是鐵絲媽媽?——哈洛誕辰|科學史上的今天:10/31

https://pansci.asia/archives/128329

養育孩子時,焦點逐漸放在孩子與家庭負擔上

老年期,注重社交的質更多量

透過MRI,比起女性,男性用有較大的腦,比起男性,女性的額葉(調節社會行為與情緒方面)較大

性別角色(gender roles)是指在既定文化中被認為適合男性或女性的行為模式。

五歲至七歲時,孩童開始將文化中對於男女性的期待,化為自己的性別刻板印象。

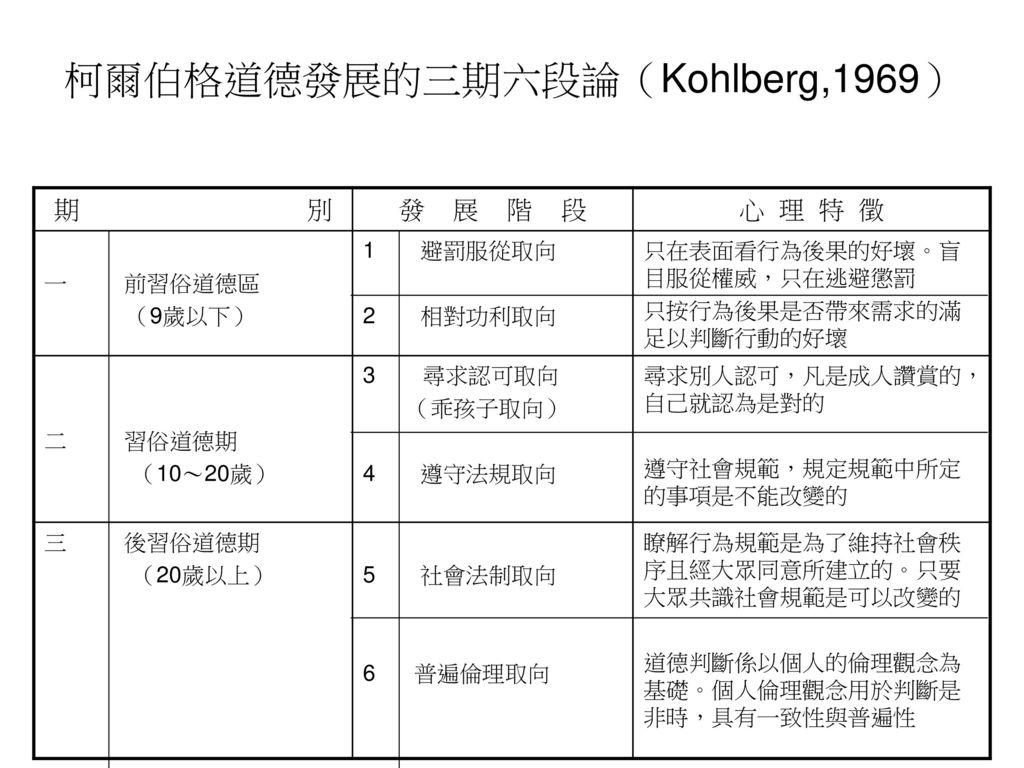

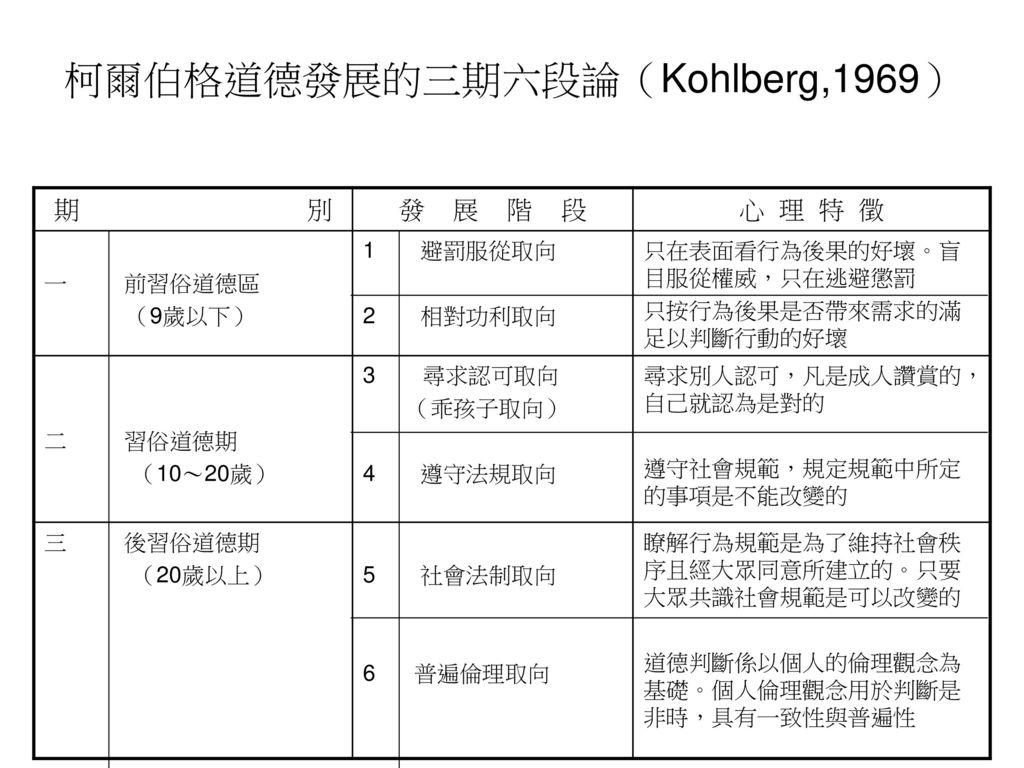

Kohlberg基於皮亞傑的基礎,設計出一系列的道德兩難問題,來區分道德階段。並依循四個原則

1.個人在既定時間只能處於一個階段中

2.每個人以固定順序通過這些階段

3.每個階段都比起先前的階段更為複雜,也更具包容力和理解力

4.每種文化都呈現這些同樣的階段

對於Kohlberg的道德階段,第三階段之後的區分引起較多爭議,主要有幾個爭議

1.六階段比起五階段真得更世故或包容力嗎?

2.此階段似乎不是普遍於更個文化,而是更貼近美國文化

3.大量的以男性為觀察,使得此階段更偏向男性

這些爭議動搖了Kohlberg道德階段的客觀性

發展心理學(developmental psychology),討論個人成長的各個過程中,身體與心理功能上的變化,提出"為何會有這些功能?"、"這些功能如何變化"等問題

第一節 探討發展

認為發展是一段選擇的過程,伴隨著得到與失去。為了將人的發展階段進行分期,先進行常模調查(normative investigations)來取得某些行為展現時的平均年齡。同時依照得到的常模(norms),就能夠區分一個人的實足年齡與發展年齡,並判斷他與其他同年齡個體的相對位置。

另有幾種討論個體發展的方法

縱貫設計(longitudinal design),使同一個人在不同時間中重複接受觀察及測試,我們能從其中得到當事人相對於他人的情況,並能夠觀察到發展早期的潛在因素如何影響當事人。

但研究結果只能用於同個出生環境、時期的人,以及研究需要大量時間與金錢。

橫斷設計(cross-sectional design),針對不同發展階段的人,進行一個或多種行為的觀察與比較,能快速得到同一時間中,不同階段人們的典型特徵。但因彼此出生環境差異大,而無法分析同或不同年齡內的觀察比較。

序列設計(sequential design),結合縱貫設計與橫斷設計,尋找幾群同年齡層的受試者,每隔幾段時間就追蹤他們的發展,兼具兩者的優點。不僅可以比較不同群受試者在相同年齡的狀況,也可以就每一群分析不同時期的發展。

第二節 生命全程的身體發育

一、產前和兒童期的發育

(一)子宮中的身體發育

受精卵(zygote)形成後前兩個星期(胚種期,germial stage),細胞開始分裂

3~8個星期(胚胎期,embryonic stage),細胞開始特化形成不同的組織與器官

8星期之後,開始稱作胎兒(fetus)

神經元的位置大多在產前已形成,產後是樹突與軸突的分支歷程

(二)適存的嬰兒(prewired for survival,亦即良好適合於應對成年人的照顧,且影響他們的生活環境)

反射(reflect),對特定刺激產生反應,如求食反射(rooting reflex),使得新生兒能找到母親的乳頭、吸吮反射(sucking reflex),嬰兒會自動吸吮放進嘴巴的物件(三)兒童期的成長與成熟

成熟(maturation),指某物種在平常的棲息地被養育長大時,該種族的所有成員典型經歷的成長過程。兒童的身體發展,依據兩個原則

首尾原則(cephalocaudal principle),指發育進展是從頭到四肢

先近後遠原則(proximodistal principle),指身體接近中心的部分先發展,而後是末端

二、青少年期的身體發育(Puberty)

外觀方面,首先是手和腳先成長,接著是手臂跟大腿,軀幹最為緩慢。大腦內部,特別重要的是邊緣系統(調節情緒的歷程)、額葉(策畫跟情緒的控制)的成長,邊緣系統先於額葉,可證實青少年傾向有風險的行為。

這一段歷程,生理變化相對輕微。

三、成年期的身體發育

老年的身體變化,不是源自老化,而是源自廢棄不用(一)視力

水晶體逐漸失去彎曲性並呈現黃褐色,使得老年人難以分辨低波長的顏色,如紫、藍、綠,另外,水晶體的硬化,使得觀看近物變得相當困難,並影響暗適應(二)聽力

聽力的缺損使得不易聽到高頻率的聲音(三)生殖功能和性功能

50歲左右,婦女進入停經期(menopause),而男性在40歲之後,精子的存活量開始減少。但這些變化並不影響性行為,只是生殖功能的影響。第三節 生命全程的認知發展

認知發展(cognitive development)是指探討心理的歷程和產物。一、皮亞傑(Jean Piaget)關於心理發展的洞察力

Jean Piaget將人類心智視為一個主動的生物系統,試圖尋找、選擇、解釋及重組環境訊息,以便能夠調適於自己既存的心智結構。並探討孩童如何知覺各種情境、認識物理現實,以及他們關於物理現實的內在表徵如何在發展的不同階段發生演變。(一)、基模(Schemes)-個人用以解讀這個世界的心理結構

Piaget描述孩童初始基模的特色是感覺動作智力,也就是引導感覺動作序列的心理結構或程式(二)、同化作用(assimilation)和調適作用(accommodation)

同化作用與調適作用是認知成長的兩個基本歷程。同化作用是變更新的環境訊息,來符合已知的訊息。如孩童在吸允奶嘴時,大多依然使用吸允乳頭時的方式。

調適作用是變更自己的基模或是方式,來符合新的環境。如孩童在吸允奶嘴時,比起乳頭,會稍稍配合奶嘴更換手勢。

透過這兩種方式,孩童的心智成長會漸漸從具體到抽象

(三)、認知發展的各個階段

這時期最重要的認知是對不在眼前的物體形成心理表徵的能力。物體永存性(Object permanence)是指兒童理解物體的存在及運作可以無涉於他個人的行動和察覺。

2.前運思期

這時期最重要的認知進展是表徵性思考(representational thought)的鞏固,兒童可在心裡表徵或顯現當前不存在的物體。

另外這時期有三個特徵

(1)自我中心主義

(2)沒有能力區別心理世界與物理世界

(3)集中化(只強調物體的核心特徵),表示他們對於一次考慮兩個物理維度以上的能力還很薄弱

3.具體運思期

這個階段,孩童有能力進行邏輯與推理思考,而抽象思考仍處於醞釀期。

4.形式運思期

這個階段,能處理抽象與假設性問題。

二、關於早期認知發展的現代觀點

對於piaget的階段論,一些學者改採訊息處理的探討模式,將兒童心理視作一個複雜的認知系統。並研究孩童認識世界的規則、組織概念等,來處理他們的知覺世界與認知。另外,piaget認為大部分認知發展是內在歷程的成熟物,其他學者轉而探討社會互動的影響,被稱為社會文化的觀點。其中Vygotsky就認為兒童從社會情境吸收的知識,對於認知如何隨著時間而展開有重大影響。

三、成年期的認知發展

老年人的認知在進入老年後,並不會衰弱,甚至更進一步。(一)智力

在流動智力(fluid intelligence)方面,也就是迅速而確實學習能力這一方面,速度隨著年齡逐漸減緩。至於一些那些與處理速度無關的智力方面,則需要依靠環境刺激與教育來維持智力上的衰退。(二)記憶

老化影響的是新訊息的接收,而非過往訊息的提取。至於對於記憶缺損的機制,提出了幾種方向,有組織與處理訊息的差異、大腦系統的神經變化、老年人的自我預言等,但依然還在研究中。第四節 獲得語言

兒童在六歲時,已經能夠解析語言,並組合字詞,使得我們可以認定人先天具有學習語言的生物學基礎。一、語言學習的先覺者

(一)社會興趣

語言的獲得有賴於兒童對社交以及與他人溝通的興趣(二)語言知覺能力

音素(phonemes),是語音的基本單位。同時研究發現,兒童在八個月之前,都可以聽出語音的差異,而之後,非母語的音素,就無法辨認了。

(三)語音構成能力

除了知覺語音的能力,孩童也具有發音的生物性先天傾向,在七個月到十個月大時,會有所謂的牙牙學語階段,僅管是先天耳聾的孩童也會有如此傾向。(四)語言獲得裝置(Language acquisition device,LAD)

兒童具有先天生物上的心理結構,即LAD,儘管這是抽象的假設,也不容易證實,認為這促成孩童對於語詞的理解與形成。但從我們發現孩童在未受到關於母語的系統性規則,即能夠學習語言,可得到相關的支持證據。(五)兒童導向的談話(child-directed speech)

又稱母親語或父母語。有助於提升兒童專注在父母所說的事情上,與情感連結。父母藉著與孩童用父母語溝通,來漸漸教導孩童學會使用語言。二、學習字義

命名爆發期(nameing explosion),在18個月大時,孩童會快速的學會大量的新名詞。一個字階段(one-word phase),孩童會用一個單字來命名那些發出聲響與移動的物品。

三、獲得文法

兩個字階段(two-word stage),透過組合兩個字的單字,來表達更多意義,特徵是電報語(telegraphic speech)缺乏連接詞與時態的語句。

第五節 生命全程的社會發展

一、艾立克森的心理社會階段

Erikson認為個人在發展上面臨的社會問題,比生理問題來得重要。個人在生命過程中,透過不斷經歷與克服社會心理危機(psychosocial crisis),以達到健全的人格發展。

二、兒童期的社會發展

社會化(socialization)是一種終身歷程,個人的行為模式、價值、標準、技巧、態度及動機受到塑造,以符合特定社會的規範或要求。其中對社會化最具影響力的要屬家庭。(一)氣質(temperament)-指在應對環境上,個人以生物為基礎的情緒反應水平

孩童的早期氣質,又稱蓬勃性(exuberance)-顯現其愛好交際的模式,以及他們對於新經驗之正面情緒的反應,並影響孩童日後的發展。(二)依附(attachment)-孩童與主要照護者之間建立的親密情感關係

從孩童的依附經驗,透過陌生情境測驗(Strange Situation Test),能歸結出三種類型:1.安全依附型

"當母親離去之後,幼兒會變得很沮喪,但是當母親返回時,幼兒會去接近母親並感到很快樂。"

2.不安全依附-迴避型

"和母親顯得疏遠,母親在場時無視母親,母親離開時也不會產生明顯失望的情緒,母親再次回來時也不會去尋求母親支持"

3.不安全依附-焦慮/矛盾型

"會在母親離去時顯得相當不安與焦慮,但在母親回來時,也不會變得特別開心,他們無法輕易的被安撫,同時對母親抱持著憤怒及抗拒;但在此同時,他們又很渴望和母親接觸"

這些類型在預測孩童未來生活表現上有很高的預測性。

參考:

1.依附理論的起源:我們為什麼會依賴別人──依附理論系列(一)

https://pansci.asia/archives/99774

2.依附理論的起源:我們為什麼會依賴別人──依附理論系列(二)

https://pansci.asia/archives/99789

(三)父母管教風格(parenting style)

現在研究將管教風格以"要求"與"感性"分成四個向度要求是指父母願意擔任社會化的代理人

感性是指父母對子女個性的認識

(四)舒適接觸(contact comfort)與社會經驗

Harlow的實驗揭示了兩件事,一是孩童成長過程中,並非只依靠麵包等維生物資,而必須有所謂的舒適接觸,二是有所謂舒適接觸,卻沒有母親的照料的情況下,無法負好養育下一代的責任。參考:

1.以「愛」為名的實驗:布媽媽還是鐵絲媽媽?——哈洛誕辰|科學史上的今天:10/31

https://pansci.asia/archives/128329

(五)人類剝奪

如同實驗中的猴子一般,人類社會中也有一些情況,使得孩童被剝奪了舒適接觸,如收容所的孩童們,研究也顯示,這些孩童儘管有良好的生理照顧,其缺乏的社會接觸卻影響其大腦發育。三、青少年期的社會發展

(一)青少年期的經驗

一般認為青少年階段的特色是"風暴與壓力(storm and stress)",而文化研究卻認為這項特色並非生物上的發展,反是文化的影響,但平均而言,大腦控制情緒反應的成長,大多在青少年時,可以解釋大多青少年經歷的情緒極端。(二)認同的形成

在Erikson的發展過程中,青少年的階段任務是尋求認同感,從父母的權威到青少年的自主。(三)同儕關係

這段時期是同儕在影響個體上開始與家庭競爭的時期。四、成年期的社會發展-社會關係與個人成就居於優先地位

(一)親密關係(intimacy)-對另一人展現承諾與傾注的能力

成年期,伴侶雙方透過共同執行某些事,來維持長期關係養育孩子時,焦點逐漸放在孩子與家庭負擔上

老年期,注重社交的質更多量

(二)生產力(generativity)-對家庭、工作更多的投入,建立起一種心理幸福感

其核心在於"他人取向(others oriented)"身為一個有同情心,且擁有良好人際關係的成年人第六節 生理性別與社會性別的差異

一、生理性別差異(sex differences)

睪固醇在男女生理的差異,有很大的影響。平均而言,男性羊水中的睪固醇濃度較大,而高濃度的睪固醇與社會不良行為也較大關聯。透過MRI,比起女性,男性用有較大的腦,比起男性,女性的額葉(調節社會行為與情緒方面)較大

二、性別認定(gender identity)和性別角色(gender roles)

性別認定(gender identity)是指個人對自己身為男性或女性的意識,包括對自己生理性別的覺知和接納。性別角色(gender roles)是指在既定文化中被認為適合男性或女性的行為模式。

五歲至七歲時,孩童開始將文化中對於男女性的期待,化為自己的性別刻板印象。

第七節 道德發展

道德(morality),是關於人類舉止對或錯的一套信念、價值觀和基本判斷。一、柯柏格(Lawrence Kohlberg)的道德推理階段

皮亞傑認為隨著孩童發展,會對行為的後果(consequences)與行為者的意圖(intentions)指派不同的相對重要性,隨著年齡增長,會對行為者的意圖指派較大的重要性。Kohlberg基於皮亞傑的基礎,設計出一系列的道德兩難問題,來區分道德階段。並依循四個原則

1.個人在既定時間只能處於一個階段中

2.每個人以固定順序通過這些階段

3.每個階段都比起先前的階段更為複雜,也更具包容力和理解力

4.每種文化都呈現這些同樣的階段

對於Kohlberg的道德階段,第三階段之後的區分引起較多爭議,主要有幾個爭議

1.六階段比起五階段真得更世故或包容力嗎?

2.此階段似乎不是普遍於更個文化,而是更貼近美國文化

3.大量的以男性為觀察,使得此階段更偏向男性

這些爭議動搖了Kohlberg道德階段的客觀性

二、道德推理之性別與文化的透視

承繼上面的爭議,我們發現文化對於男性與女性的要求,以及道德的界定上,產生很大的影響。《美國,原來如此!》心得

這本書從一個州警夫人、立場偏右、從臺灣移民到美國生活的角度,來書寫美國日常~

撇掉這本書很多關於美國節日、華盛頓州的小特色、軍人妻子的內容來看,我比較關注的是作者對於左派與自由主義的批評,對自認為偏左派的我來說,挺中肯的,他點出左派價值觀下的盲點,值得我們好好想想。(這邊左派的定義是政府應提供援助給下層人民、支持兩性平權等價值)

有幾件有趣的事情先來討論

1.2016美國大選,民主黨以低教育水準、種族歧視來給支持川普的人貼標籤,其實這件事跟今年臺灣的公投一樣,那種自以為高尚、正義、高知識水準的嘴臉形成一成厚厚的同溫層,排斥與痛罵同溫層以外的人,但這樣的態度與護家盟其實沒兩樣,意見不同的人無法交流,當然也沒有什麼人會支持囉~我想沒有哪一個價值是絕對至高無上的(道德相對論者?),你要得到支持,無非就是努力了解他人的論點,然後說服他人罷了。各種價值在每個世代互相競逐,勝出的將成為這個時代的代表,然後新價值冒出,或是舊價值復興,不斷輪替罷了

2.過度要求人權,卻導致社會秩序的崩壞,當我們要求政府應該補恤遊民、中下層人民,卻造成底層人民覺得不需工作也可以活著,那幹嘛工作呢?所謂的homeless by choice,顯然這不是政策的原意,我想福利政策是盡力讓人人都有同樣的起點向上競逐,卻不知有人停在起跑點就躺下來睡覺了。另一個是國家過度注重犯人、移民、黑人人權,卻反而造成社會秩序崩壞與反向歧視,如書中舉布朗案,明明警方是正當防衛,卻被渲染成種族歧視,或是警方想驅逐移民,卻因為與上頭政策不和,而遭到開除。這兩件事我想可能不能跟平權劃上等號,我們想的是讓黑人能受到與白人同等的待遇,而不是特別優待,政府與社會對於黑人人權的過度敏感,與對白人的刻板印象,使得媒體見獵心喜,但不能說打翻一竿子黑人平權的支持阿,那移民...(這我沒有做關注,先不提)。

總之,我還是支持政府應該抽高稅,補貼下層人民,盡量讓每個人擁有相同的起跑線,支持平權,無論種族或性別,自由主義價值等等。但我認同書中作者提到的事件都是起於左派思想,但我想那些結果並非左派思想的內容,而是價值在形成政策時,以及執行時,產生了偏差,又或者我想在支持左派或是右派時,有一些價值比起這兩者更重要,如思考、真相等,沒有思考,左右派會成為宗教,沒有探清真相,容易受人煽動與作出錯誤的推論。

我想在反駁與支持自己的派別時,還是有一些價值更應該先支持。我想想這其實是不同層面的耶,政治思想算是討論政府方面的,至於思考這些算是基本功吧?是嗎?改天再想~

訂閱:

意見 (Atom)