發展心理學(developmental psychology),討論個人成長的各個過程中,身體與心理功能上的變化,提出"為何會有這些功能?"、"這些功能如何變化"等問題

第一節 探討發展

認為發展是一段選擇的過程,伴隨著得到與失去。為了將人的發展階段進行分期,先進行常模調查(normative investigations)來取得某些行為展現時的平均年齡。同時依照得到的常模(norms),就能夠區分一個人的實足年齡與發展年齡,並判斷他與其他同年齡個體的相對位置。

另有幾種討論個體發展的方法

縱貫設計(longitudinal design),使同一個人在不同時間中重複接受觀察及測試,我們能從其中得到當事人相對於他人的情況,並能夠觀察到發展早期的潛在因素如何影響當事人。

但研究結果只能用於同個出生環境、時期的人,以及研究需要大量時間與金錢。

橫斷設計(cross-sectional design),針對不同發展階段的人,進行一個或多種行為的觀察與比較,能快速得到同一時間中,不同階段人們的典型特徵。但因彼此出生環境差異大,而無法分析同或不同年齡內的觀察比較。

序列設計(sequential design),結合縱貫設計與橫斷設計,尋找幾群同年齡層的受試者,每隔幾段時間就追蹤他們的發展,兼具兩者的優點。不僅可以比較不同群受試者在相同年齡的狀況,也可以就每一群分析不同時期的發展。

第二節 生命全程的身體發育

一、產前和兒童期的發育

(一)子宮中的身體發育

受精卵(zygote)形成後前兩個星期(胚種期,germial stage),細胞開始分裂

3~8個星期(胚胎期,embryonic stage),細胞開始特化形成不同的組織與器官

8星期之後,開始稱作胎兒(fetus)

神經元的位置大多在產前已形成,產後是樹突與軸突的分支歷程

(二)適存的嬰兒(prewired for survival,亦即良好適合於應對成年人的照顧,且影響他們的生活環境)

反射(reflect),對特定刺激產生反應,如求食反射(rooting reflex),使得新生兒能找到母親的乳頭、吸吮反射(sucking reflex),嬰兒會自動吸吮放進嘴巴的物件(三)兒童期的成長與成熟

成熟(maturation),指某物種在平常的棲息地被養育長大時,該種族的所有成員典型經歷的成長過程。兒童的身體發展,依據兩個原則

首尾原則(cephalocaudal principle),指發育進展是從頭到四肢

先近後遠原則(proximodistal principle),指身體接近中心的部分先發展,而後是末端

二、青少年期的身體發育(Puberty)

外觀方面,首先是手和腳先成長,接著是手臂跟大腿,軀幹最為緩慢。大腦內部,特別重要的是邊緣系統(調節情緒的歷程)、額葉(策畫跟情緒的控制)的成長,邊緣系統先於額葉,可證實青少年傾向有風險的行為。

這一段歷程,生理變化相對輕微。

三、成年期的身體發育

老年的身體變化,不是源自老化,而是源自廢棄不用(一)視力

水晶體逐漸失去彎曲性並呈現黃褐色,使得老年人難以分辨低波長的顏色,如紫、藍、綠,另外,水晶體的硬化,使得觀看近物變得相當困難,並影響暗適應(二)聽力

聽力的缺損使得不易聽到高頻率的聲音(三)生殖功能和性功能

50歲左右,婦女進入停經期(menopause),而男性在40歲之後,精子的存活量開始減少。但這些變化並不影響性行為,只是生殖功能的影響。第三節 生命全程的認知發展

認知發展(cognitive development)是指探討心理的歷程和產物。一、皮亞傑(Jean Piaget)關於心理發展的洞察力

Jean Piaget將人類心智視為一個主動的生物系統,試圖尋找、選擇、解釋及重組環境訊息,以便能夠調適於自己既存的心智結構。並探討孩童如何知覺各種情境、認識物理現實,以及他們關於物理現實的內在表徵如何在發展的不同階段發生演變。(一)、基模(Schemes)-個人用以解讀這個世界的心理結構

Piaget描述孩童初始基模的特色是感覺動作智力,也就是引導感覺動作序列的心理結構或程式(二)、同化作用(assimilation)和調適作用(accommodation)

同化作用與調適作用是認知成長的兩個基本歷程。同化作用是變更新的環境訊息,來符合已知的訊息。如孩童在吸允奶嘴時,大多依然使用吸允乳頭時的方式。

調適作用是變更自己的基模或是方式,來符合新的環境。如孩童在吸允奶嘴時,比起乳頭,會稍稍配合奶嘴更換手勢。

透過這兩種方式,孩童的心智成長會漸漸從具體到抽象

(三)、認知發展的各個階段

這時期最重要的認知是對不在眼前的物體形成心理表徵的能力。物體永存性(Object permanence)是指兒童理解物體的存在及運作可以無涉於他個人的行動和察覺。

2.前運思期

這時期最重要的認知進展是表徵性思考(representational thought)的鞏固,兒童可在心裡表徵或顯現當前不存在的物體。

另外這時期有三個特徵

(1)自我中心主義

(2)沒有能力區別心理世界與物理世界

(3)集中化(只強調物體的核心特徵),表示他們對於一次考慮兩個物理維度以上的能力還很薄弱

3.具體運思期

這個階段,孩童有能力進行邏輯與推理思考,而抽象思考仍處於醞釀期。

4.形式運思期

這個階段,能處理抽象與假設性問題。

二、關於早期認知發展的現代觀點

對於piaget的階段論,一些學者改採訊息處理的探討模式,將兒童心理視作一個複雜的認知系統。並研究孩童認識世界的規則、組織概念等,來處理他們的知覺世界與認知。另外,piaget認為大部分認知發展是內在歷程的成熟物,其他學者轉而探討社會互動的影響,被稱為社會文化的觀點。其中Vygotsky就認為兒童從社會情境吸收的知識,對於認知如何隨著時間而展開有重大影響。

三、成年期的認知發展

老年人的認知在進入老年後,並不會衰弱,甚至更進一步。(一)智力

在流動智力(fluid intelligence)方面,也就是迅速而確實學習能力這一方面,速度隨著年齡逐漸減緩。至於一些那些與處理速度無關的智力方面,則需要依靠環境刺激與教育來維持智力上的衰退。(二)記憶

老化影響的是新訊息的接收,而非過往訊息的提取。至於對於記憶缺損的機制,提出了幾種方向,有組織與處理訊息的差異、大腦系統的神經變化、老年人的自我預言等,但依然還在研究中。第四節 獲得語言

兒童在六歲時,已經能夠解析語言,並組合字詞,使得我們可以認定人先天具有學習語言的生物學基礎。一、語言學習的先覺者

(一)社會興趣

語言的獲得有賴於兒童對社交以及與他人溝通的興趣(二)語言知覺能力

音素(phonemes),是語音的基本單位。同時研究發現,兒童在八個月之前,都可以聽出語音的差異,而之後,非母語的音素,就無法辨認了。

(三)語音構成能力

除了知覺語音的能力,孩童也具有發音的生物性先天傾向,在七個月到十個月大時,會有所謂的牙牙學語階段,僅管是先天耳聾的孩童也會有如此傾向。(四)語言獲得裝置(Language acquisition device,LAD)

兒童具有先天生物上的心理結構,即LAD,儘管這是抽象的假設,也不容易證實,認為這促成孩童對於語詞的理解與形成。但從我們發現孩童在未受到關於母語的系統性規則,即能夠學習語言,可得到相關的支持證據。(五)兒童導向的談話(child-directed speech)

又稱母親語或父母語。有助於提升兒童專注在父母所說的事情上,與情感連結。父母藉著與孩童用父母語溝通,來漸漸教導孩童學會使用語言。二、學習字義

命名爆發期(nameing explosion),在18個月大時,孩童會快速的學會大量的新名詞。一個字階段(one-word phase),孩童會用一個單字來命名那些發出聲響與移動的物品。

三、獲得文法

兩個字階段(two-word stage),透過組合兩個字的單字,來表達更多意義,特徵是電報語(telegraphic speech)缺乏連接詞與時態的語句。

第五節 生命全程的社會發展

一、艾立克森的心理社會階段

Erikson認為個人在發展上面臨的社會問題,比生理問題來得重要。個人在生命過程中,透過不斷經歷與克服社會心理危機(psychosocial crisis),以達到健全的人格發展。

二、兒童期的社會發展

社會化(socialization)是一種終身歷程,個人的行為模式、價值、標準、技巧、態度及動機受到塑造,以符合特定社會的規範或要求。其中對社會化最具影響力的要屬家庭。(一)氣質(temperament)-指在應對環境上,個人以生物為基礎的情緒反應水平

孩童的早期氣質,又稱蓬勃性(exuberance)-顯現其愛好交際的模式,以及他們對於新經驗之正面情緒的反應,並影響孩童日後的發展。(二)依附(attachment)-孩童與主要照護者之間建立的親密情感關係

從孩童的依附經驗,透過陌生情境測驗(Strange Situation Test),能歸結出三種類型:1.安全依附型

"當母親離去之後,幼兒會變得很沮喪,但是當母親返回時,幼兒會去接近母親並感到很快樂。"

2.不安全依附-迴避型

"和母親顯得疏遠,母親在場時無視母親,母親離開時也不會產生明顯失望的情緒,母親再次回來時也不會去尋求母親支持"

3.不安全依附-焦慮/矛盾型

"會在母親離去時顯得相當不安與焦慮,但在母親回來時,也不會變得特別開心,他們無法輕易的被安撫,同時對母親抱持著憤怒及抗拒;但在此同時,他們又很渴望和母親接觸"

這些類型在預測孩童未來生活表現上有很高的預測性。

參考:

1.依附理論的起源:我們為什麼會依賴別人──依附理論系列(一)

https://pansci.asia/archives/99774

2.依附理論的起源:我們為什麼會依賴別人──依附理論系列(二)

https://pansci.asia/archives/99789

(三)父母管教風格(parenting style)

現在研究將管教風格以"要求"與"感性"分成四個向度要求是指父母願意擔任社會化的代理人

感性是指父母對子女個性的認識

(四)舒適接觸(contact comfort)與社會經驗

Harlow的實驗揭示了兩件事,一是孩童成長過程中,並非只依靠麵包等維生物資,而必須有所謂的舒適接觸,二是有所謂舒適接觸,卻沒有母親的照料的情況下,無法負好養育下一代的責任。參考:

1.以「愛」為名的實驗:布媽媽還是鐵絲媽媽?——哈洛誕辰|科學史上的今天:10/31

https://pansci.asia/archives/128329

(五)人類剝奪

如同實驗中的猴子一般,人類社會中也有一些情況,使得孩童被剝奪了舒適接觸,如收容所的孩童們,研究也顯示,這些孩童儘管有良好的生理照顧,其缺乏的社會接觸卻影響其大腦發育。三、青少年期的社會發展

(一)青少年期的經驗

一般認為青少年階段的特色是"風暴與壓力(storm and stress)",而文化研究卻認為這項特色並非生物上的發展,反是文化的影響,但平均而言,大腦控制情緒反應的成長,大多在青少年時,可以解釋大多青少年經歷的情緒極端。(二)認同的形成

在Erikson的發展過程中,青少年的階段任務是尋求認同感,從父母的權威到青少年的自主。(三)同儕關係

這段時期是同儕在影響個體上開始與家庭競爭的時期。四、成年期的社會發展-社會關係與個人成就居於優先地位

(一)親密關係(intimacy)-對另一人展現承諾與傾注的能力

成年期,伴侶雙方透過共同執行某些事,來維持長期關係養育孩子時,焦點逐漸放在孩子與家庭負擔上

老年期,注重社交的質更多量

(二)生產力(generativity)-對家庭、工作更多的投入,建立起一種心理幸福感

其核心在於"他人取向(others oriented)"身為一個有同情心,且擁有良好人際關係的成年人第六節 生理性別與社會性別的差異

一、生理性別差異(sex differences)

睪固醇在男女生理的差異,有很大的影響。平均而言,男性羊水中的睪固醇濃度較大,而高濃度的睪固醇與社會不良行為也較大關聯。透過MRI,比起女性,男性用有較大的腦,比起男性,女性的額葉(調節社會行為與情緒方面)較大

二、性別認定(gender identity)和性別角色(gender roles)

性別認定(gender identity)是指個人對自己身為男性或女性的意識,包括對自己生理性別的覺知和接納。性別角色(gender roles)是指在既定文化中被認為適合男性或女性的行為模式。

五歲至七歲時,孩童開始將文化中對於男女性的期待,化為自己的性別刻板印象。

第七節 道德發展

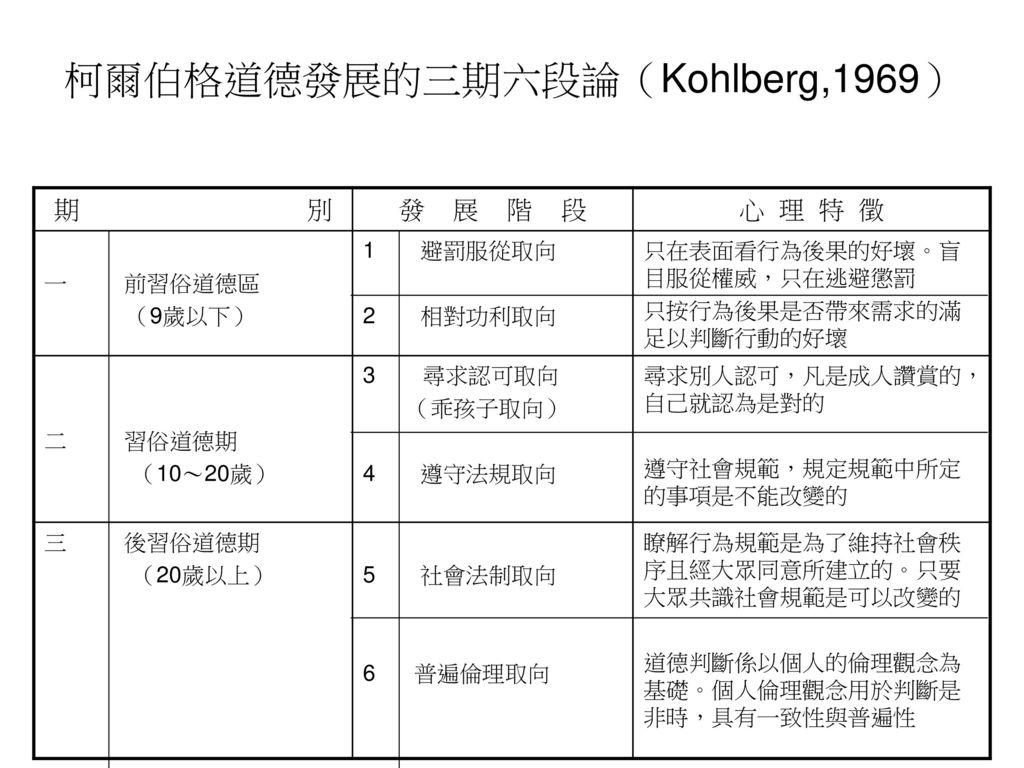

道德(morality),是關於人類舉止對或錯的一套信念、價值觀和基本判斷。一、柯柏格(Lawrence Kohlberg)的道德推理階段

皮亞傑認為隨著孩童發展,會對行為的後果(consequences)與行為者的意圖(intentions)指派不同的相對重要性,隨著年齡增長,會對行為者的意圖指派較大的重要性。Kohlberg基於皮亞傑的基礎,設計出一系列的道德兩難問題,來區分道德階段。並依循四個原則

1.個人在既定時間只能處於一個階段中

2.每個人以固定順序通過這些階段

3.每個階段都比起先前的階段更為複雜,也更具包容力和理解力

4.每種文化都呈現這些同樣的階段

對於Kohlberg的道德階段,第三階段之後的區分引起較多爭議,主要有幾個爭議

1.六階段比起五階段真得更世故或包容力嗎?

2.此階段似乎不是普遍於更個文化,而是更貼近美國文化

3.大量的以男性為觀察,使得此階段更偏向男性

這些爭議動搖了Kohlberg道德階段的客觀性

沒有留言:

張貼留言