第十五章 國貿理論與國際金融

- 比較利益法則與國際貿易

國際貿易是國際間商品與勞務的移動

國際貿易的三個基本問題:

1.貿易發生的原因為何?

2.貿易的利得為何?

3.貿易的型態為何? - 絕對利益說

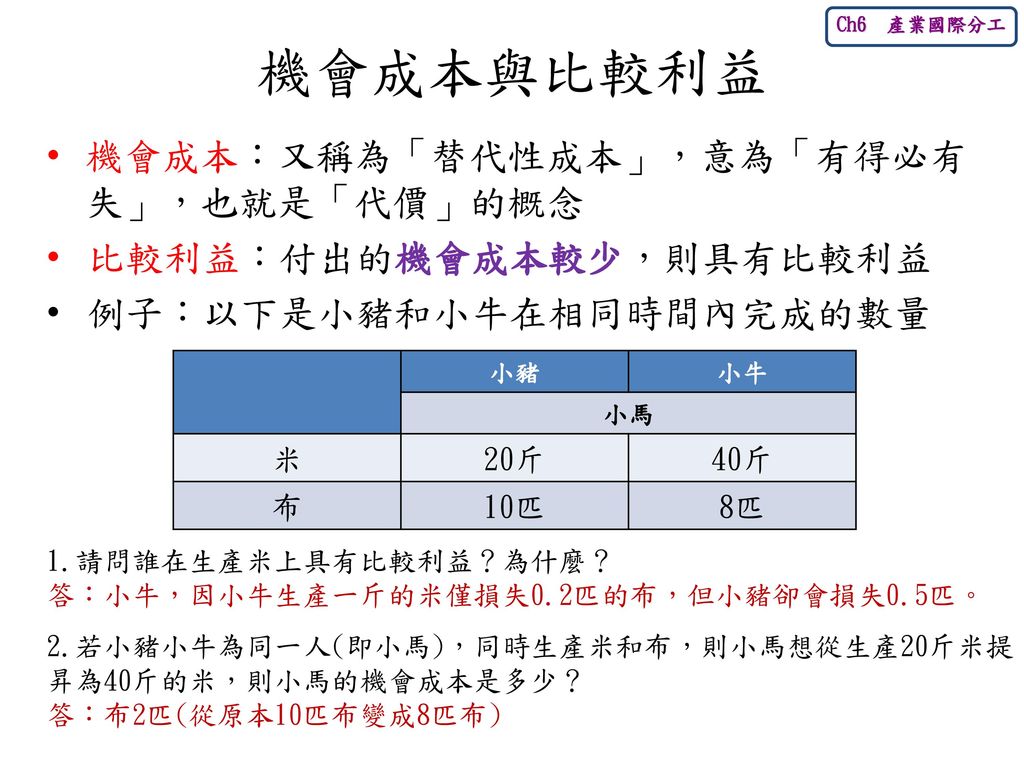

基於一個互利的貿易行為,兩國之間各自專業化其具有絕對利益產品的生產,向他國交換不具絕對利益的產品,如此一來,兩國互蒙其利 - 絕對利益

在A、B兩國,X、Y產品之下

對A國來說,X商品生產的效率較B國有效率,則說A國對於X商品有絕對利益 - 但是,當A國對X、Y產品都具有絕對利益的情況下,絕對利益說則無法解釋其之間的貿易

- 比較利益說

基於一個互利的貿易行為,兩國之間各自專業化其具有比較利益產品的生產,向他國交換不具比較利益的產品,如此一來,兩國互蒙其利 - 相對利益

在A、B兩國,X、Y產品之下

當A國具有X、Y的絕對利益時,在其中,對X的絕對利益大於Y的絕對利益,此時,A國對X產品有比較利益,相對而言,B國則對Y產品有比較利益

- 影響進出口的因素

- 影響出口的因素

- 本國相對價格較高:

其他條件不變之下,如果本國價格較外國高,則本國產品失去競爭力,對本國的出口不利 - 外國相對價格較高:

其他條件不變之下,如果外國價格較本國為高,則外國產品失去競爭力,有利於本國的出口 - 匯率會影響到本國產品的競爭力:

新台幣升值,利進口

新台幣貶值,利出口 - 匯率

外國貨幣以本國貨幣表示的價格 - 國外的所得:

如果國外的所得越高,表示外國人越有錢,會增加其進口,則對我國出口越有利 - 影響進口的因素,同上述,反之亦然

- 貿易對進出口國的利弊分析

- 自給自足下的均衡

- 開放經濟下的情形

考慮三個問題:

1.比較國內價格與國際價格

2.在自由貿易之下,國內那些人會獲利?那些人會不利?

3.是否可考慮採用關稅以保護本國產業 - 出口國的情形

- 進口國的情形

- 自由貿易與保護貿易

- 自由貿易

自由貿易就是國與國之間的貿易往來,沒有任何的人為障礙

保護主義(protectionism)是政府為保護國內產業,而採取各種的措施以限制自由貿易的進行 - 保護貿易的理由

- 非經濟的理由

認為一個國家應該保留一些關鍵性產業,免於遭受國外的競爭,否則在戰爭發生時就會處於不利的狀態 - 經濟的理由

- 保護幼稚工業理論

為了保護開發中國家的新興產業,直到成長至能進行國際競爭為止,應暫時性的採取保護措施 - 因為工作機會的理由主張保護貿易

因為進口競爭性產品會減少國內同類產品的生產與就業,所以基於保護工作機會的理由,主張保護貿易 - 因貿易條件的理由主張保護貿易

以關稅的方式,使彼此在物物交換下的貿易條件下,獲利均衡。 - 保護貿易的措施

關稅:進入一國國境的貨物所課徵的一種稅捐

從量關稅(specific tariff):以每一單位的貨物作為課徵的標準

從價關稅(ad valorem tariff):以進口貨物的價值作為課稅的標準

禁止關稅:使得貿易量為0的關稅

課徵關稅會使得該一產品的進口國價格上升,進口量下降

出口國的國內價格下降,出口量減少 - 關稅使得貿易量降低

- 關稅對消費者與生產者的影響

關稅使消費者剩餘減少、生產者剩餘增加,但總剩餘減少 - 國際收支帳戶

- 國際收支平衡表(balance-of-payments accounts, BOP)的意義

國際收支平衡表是在一定期間之內,一個國家全體居民與其他國家居民所發生經濟關係之金融面的總紀錄。 - 國際收支唯一總體的觀念:

他是本國居民與外國居民經濟交易的總紀錄 - 本國居民

根據IMF規定,在某一國家居住達一年以上者即為該國居民,否則即為非居民

居民和非居民包括個人、企業、非營利組織和政府四種 - 國際收支為金融面的紀錄:

國際交易有各種形式,包括各種財貨、勞務的交易,因此必須透過貨幣的形式才可以作紀錄跟比較 - 國際收支的記載以居民為主:

這包括住在本國的本國人民,以及派駐國外的本國人民 - 國際收支的經濟交易包括商業交易活動與非商業交易活動:

商業交易活動如單邊移轉支付

非商業交易活動如國際間的贈與、援助等 - 國際收支平衡表的主要內涵

- 經常帳:

- 商品貿易

商品的進出口 - 商務貿易

運輸、旅行與其他勞務的進出口 - 國外所得

- 薪資所得

非居民工作所得 - 投資所得

國外金融資產在固定期間的收益或支出 - 經常移轉

無對應條件的支付,如對外援助 - 資本帳:

- 資本移轉

債務的免除、移民移轉等 - 非生產性、非金融性資產交易

商譽與專利權等無形資產的取得與處分 - 金融帳:

- 直接投資

投資人為取得部分或全部控制權、以及長久利益所做的投資 - 資產組合投資

不以取得企業控制權為目的,而在於取得證券的收益與增值 - 其他投資

不屬於直接投資、資產組合投資與官方準備交易的項目,都歸入此類 - 誤差與遺漏:

因為種類與次數繁多,無法完整記錄,要以誤差與遺漏加以調整 - 官方準備交易帳:

一種貨幣當局持有,可以隨時動用以直接融通國際收支失衡的國外資產

以貨幣性資金與外匯存底為主 - 國際收支失衡的調整

國際收支失衡是指自發性所產生的收入與自發性所產生的支出不相等。

自發性交易的貸方大於借方,該國會使得其國外資產增加或國外負債減少,是國際收支順差

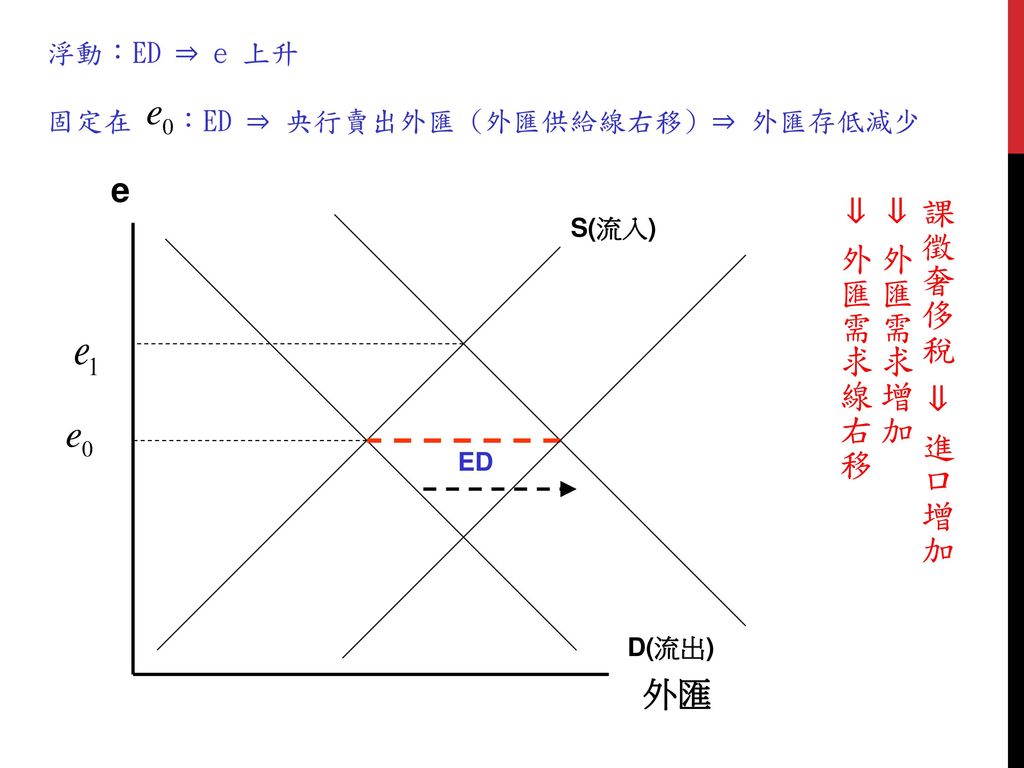

反之亦然 - 匯率的調整

匯率是一種價格,由外匯的供給、需要來決定

國際收支發生順差,該國貨幣會升值,不利出口,能緩和順差

反之亦然 - 價格的調整

在其他條件不變之下,當一國的國際收支發生赤字時,可以用降低貨幣供給增加率的方法,使得國內價格相對下跌,或降低產出與就業水準,以改善國際收支的逆差。

反之亦然。 - 所得的調整

其他條件不變之下,如果本國所得水準相對提高時,本國會增加進口,可以緩和本國的國際收支的順差

反之亦然 - 利率的調整

當國際收支發生逆差時,可以提高本國利率,來引起資金的內流,進而改善金融帳,來緩和國際收支逆差。 - 政府的管制

前四點主要是藉市場機能的運作來影響經常帳或金融帳 - 貿易的管制

以提高關稅或輸入限額,減少進口來降低經常帳赤字

也能降低關稅或取消配額,增加進口來緩和經常帳順差

隱憂是貿易對手國的報復 - 外匯的管制

直接管制匯價或規定出口的外匯所得要結售給政府,而需要外匯的要向政府申請

隱憂是會導致外匯黑市交易 - 政府的財經措施

除前述措施,政府也會採用貨幣政策與財政政策來加以矯正 - 外匯市場的意義與均衡

- 外匯與外匯市場

外匯存底:外匯的保有數量

國際準備(廣義的外匯存底):包括黃金與外匯(狹義的外匯存底不包括黃金) - 外匯的意義

- 以外國貨幣所表示的銀行存款

- 指外國貨幣本身

- 短期對於外國人的貨幣請求權

- 外匯市場

外匯市場是從事各國貨幣交易的一種市場,沒有固定的場所,常透過電話、電報或傳真等方式,在國際金融中心(倫敦、紐約等)進行交易 - 參與者

- 一般客戶

客戶為了交易的需要,或者資產組合的需要,有必要買賣外匯

其買賣外匯的對象為商業銀行 - 商業銀行

主要是應付客戶的要求而買賣外匯,銀行也有可能為自身的利益買賣外匯 - 外匯仲介商

銀行間通常不直接買賣外匯,而是透過外匯仲介商

仲介商自身並不擁有外匯,而是一個中介的角色,因此不承擔風險 - 中央銀行

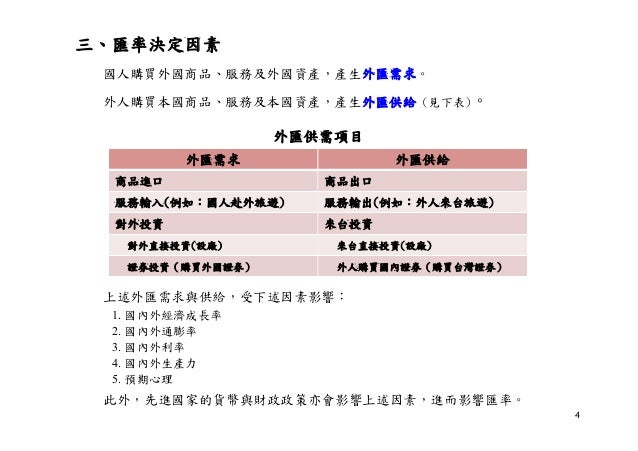

央行在外匯市場的角色,取決於該國的匯率制度 - 匯率的決定

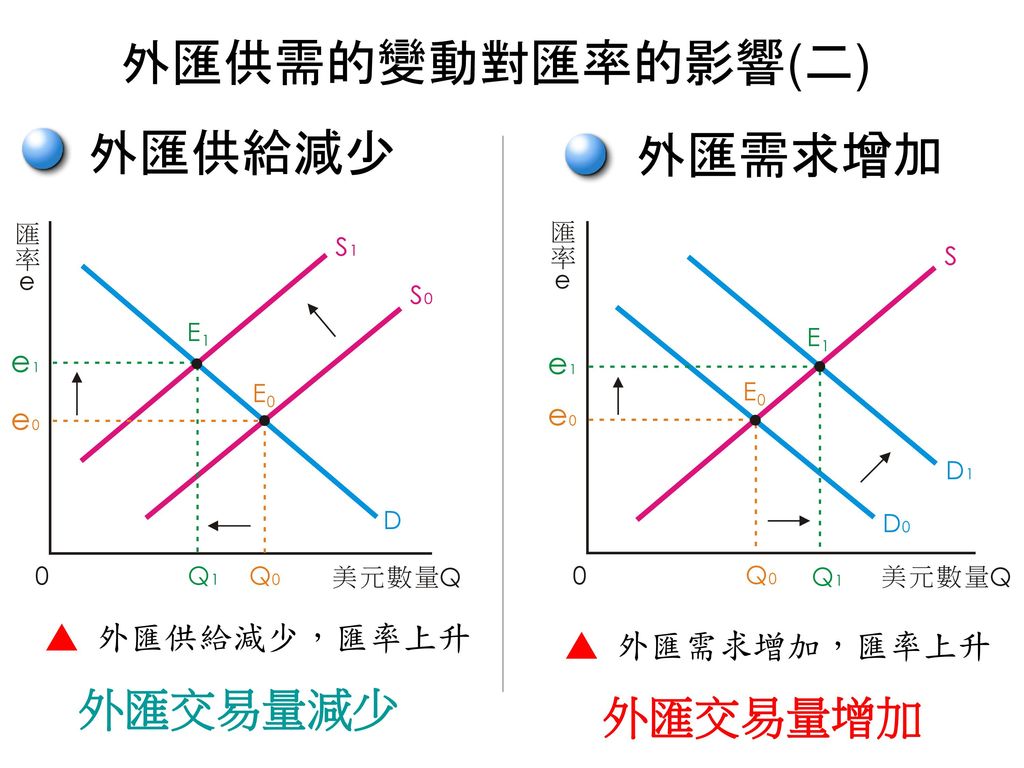

匯率下降-新台幣升值-他國幣值貶值,反之亦然

- 影響匯率的因素

- 國內外的景氣因素

當國內經濟景起好轉時,國民所得增加,導致進口增加,因此外匯需求增加。

在外匯供給不變的情形下,外匯需求的增加使得匯率上升,導致本國貨幣貶值。

反之亦然 - 國內外的物價

當本國的物價水準上升時,本國物品相對於外國物品而言,變得較貴。

因此,出口減少,導致外匯供給減少。

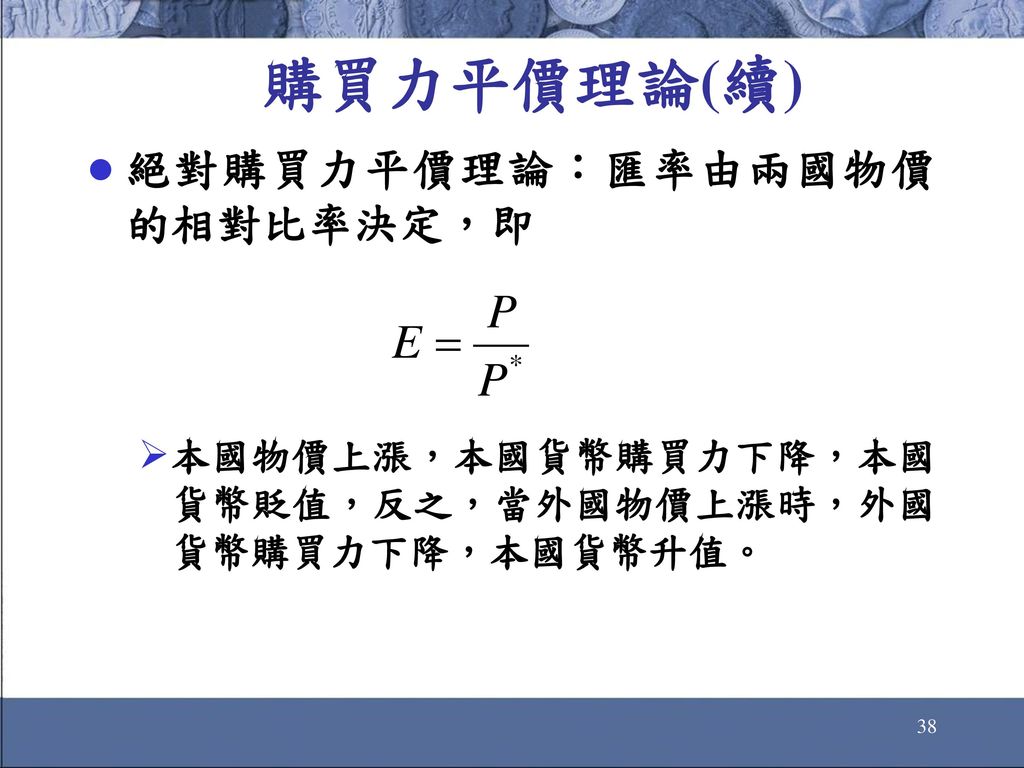

在外匯需求不變的情形下,外匯供給的減少使得匯率上升,也就是本國貨幣貶值。 - 購買力平價說(Purchasing power parity,PPP)

人們所以願意買進外幣,是由於這種貨幣在該國對商品和勞務擁有購買力。而本國貨幣則對本國的商品和勞務具有購買力。因此,兩國貨幣的匯率取決於兩種貨幣在這兩國的購買力之比。

- 國內外的利率

當國內利率高於國外利率,則吸引外資流入,外匯供給增加,在外匯需求不變的情形下,外匯供給的增加,使得匯率下跌,也就是本國貨幣升值。

反之亦然 - 貿易政策

如果對進口品課徵關稅,則進口減少,外匯需求減少,匯率下跌,本國貨幣升值。

限制資金流出也會使外匯需求減少......同上述 - 對匯率變動的預期

當外匯市場均衡時,各種貨幣存款的預期報酬率相等 - 匯率制度

- 固定匯率制度

將本國貨幣與外國貨幣(通常是美金)的兌換比例,固定於某一個水準的匯率制度。

當國際收支處於基本的失衡時,可以變動匯率 - 貨幣低估或高估

貨幣低估的目的是為了增加出口,使得國民所得增加,失業下降

反之亦然

隱憂是他國的報復、外匯的累積使得央行需要釋出等值的本國貨幣,以致引起物價上漲。 - 純粹浮動匯率制度

將匯率交由市場的供需來決定,在此制度之下,外匯供、需保持平衡,因此國際收支也會保持平衡 - 管理浮動匯率制度(汙濁的浮動 dirty float)

介於固定匯率與純粹浮動匯率兩個極端之間的一種匯率制度。

管理浮動匯率制度原則上由外匯市場的供需來決定,必要時央行可進場干預以影響匯率 - 優點

- 可以是外匯存底的多寡來決定買進或賣出,不像固定匯率制度要保有大量的外匯

- 匯率主要是由外匯市場來決定,必要時政府才進場干預,因此匯率的波動比浮動匯率緩和

- 缺點

- 央行必須保有適度的外匯以備不時之需,不像純粹浮動匯率制度不需要保有外匯準備

- 管理的浮動之下,因為政府必要時會進場干預,因此人們容易產生預期心理,而導致投機的行為。

沒有留言:

張貼留言