這次採用的課本是 心理學概論(第二版),郭靜晃,2017

一、人格的概念

人格在心理學的使用上,多與性格一詞相近。

其定義為"人類行為的心理特徵,在遺傳與環境作用之下,展現個體對人、對己及一切環境中事物適應所呈現的獨特心理特徵"

與品格、能力等詞並不相等

1.人格的獨特性

獨特性在於個體對人、對己、對環境等適應時的表現,每人不盡相同,其同義詞為"individuality"(個性)

2.人格的複雜性

人格是個人身心各方面的特質所綜合而成,這些人格特質相互影響,而產生複雜性

3.人格的統整性與持久性

各種人格特質組合成一個人,在不同的狀況下保持一定的一致性,其改變是漸進的

二、影響人格發展的因素

1.生物的影響

A.遺傳Bussn與Plomin的實驗結果,加上Willerman,可以發現同卵出生的雙胞胎有高度相似的人格特質,而認為遺傳確實在人格發展上有一定程度的影響。

除了智力與精神分裂症被證實有遺傳因素之外,其他人格特質只被認為有相關的可能。

B.體型

薛氏體質論(Sheldon's constitutional theory)認為人依照不同的體型有不同的性格,但普遍共識為此相關甚低。

C.生理

對於生理功能與行為的證據多來自動物實驗,能否套到人類身上有其疑慮。根據Schachter與Singer的實驗,人類的情緒反應不僅是生理的影響,心理亦扮演重要的角色。

C-1生理對行為的影響

交感神經系統被激起時,容易亢奮

副交感神經系統被激起時,則精神渙散

2.環境的影響

A.共同環境-相同文化或次文化下的環境

如臺灣的特徵與香港、新加坡等國家相近,為遠東文化集群,就其一般傾向,為不同文化間差異大於同文化間的差異

同一文化底下常被要求特定的角色期待,使得生活在其中的人,有相似的人格傾向。

B.獨特環境-無法從文化特質中看出的環境

如學校、家庭等,因每個人擁有的不同,而有不同的發展。另外個體當前面臨的情況也會影響其人格。

人格的影響有生理,也有環境的影響。平均而言,與身體有關的人格特質,如個人對自己身體給予的主觀評價以及情緒、動機等,則多為生理所影響 : 興趣、態度等特質,則多受環境影響大。

三、人格理論(Theory of personality)-為心理學家對人格此一概念所做的理論性與系統性的解釋

1.精神分析論(psychoanalysis)

A.Freud的精神分析論

*人格結構-本我、自我、超我,人格作為一個整體,由這三者互相影響

本我是人格結構中最原始的部分,其成分為生之本能(life instinct)與死之本能(death instinct),生之本能是人類的基本需求,死之本能則包括攻擊與破壞兩種。其原則為唯樂原則(pleasure principle)

自我是由本我分化而來,為適應現實的限制而發展出來,學習如何在現實中滿足本我的需求,其原則為現實原則(reality principle)。同時,位於本我與超我之間,有調節緩衝的作用

超我是人格結構中的道德部分,對本我與自我有監督作用,其包含自我理想(ego-ideal)與良心(conscience),其原則為完美原則(perfection principle)

*人格動力-本我、超我、自我彼此激盪產生的內在動力,進而表現在外在行為,稱為防衛方式(defense mechanism),意指此行為是個體為了防衛自己以減緩人格結構的衝突。

主要有這幾項

1.壓抑作用(repression)-個體將不容於超我的概念,從意識境界壓入潛意識,以免形成焦慮

2.反向作用(reaction formation)-個體在行為上表現與意念相反,以減輕因意念存在的焦慮

3.投射作用(projection)-將自己的缺點或過失加諸他人,以減輕自己的焦慮

4.轉移作用(displacement)-當個體無法直接滿足需求時,轉移對象以間接滿足

5.退化作用(regression)-用幼稚的表現方式來惹人注意以解除焦慮

6.合理化作用(rationalization)-以社會認可的理由掩飾自己真正的動機

7.昇華作用(sublimation)-將不為社會認可的動機慾念加以改變,以符合社會標準的行為去表現

*人格發展 -性心理發展期(psychosexual stage),共有五階段,前三階段的基本需求是否滿足是日後發展順利的關鍵,如未能滿足,容易產生固化作用(fixation)影響未來的人格

1.口腔期(oral stage,0-1歲)-靠口腔活動得到滿足,此階段若未滿足,會形成口腔性格(oral character),行為上是貪吃、菸癮等,性格上是依賴、退縮等

2.肛門期(anal stage,1-3歲)-靠大小便排泄來獲得滿足,此階段若未滿足,會形成肛門性格(anal character),如冷酷、尖酸等

3.性器期(phallic stage,3-6歲)-靠玩弄性器官得到滿足,並對父母之異性產生性慾,男女各有不同

男童對母親有戀母情結(Oedipus complex), 對父親有閹割焦慮(fear of castration),這種畏懼父親的情緒會昇華成認同父親,變為以父親為楷模

女童對父親有戀父情結(electra complex),以及對男性忌妒的陽具妒羨(penis envy),而這情結直到結婚之後才會化解

4.潛伏期(latent stage,7-青春期)-此期的慾望被壓抑在潛意識中,興趣從自已與父母轉為周遭事物上

5.兩性期(genital stage,青春期以後)-性需求轉向年齡相似的異性

B.新佛洛伊德主義

新佛洛伊德主義肇因於對Freud的精神分析有以下缺失,改為重視社會文化因素與人格發展擴至整個生命歷程

i.過份重視本我、自我與超我間的衝突

ii.過份強調本能的消極性與破壞性

iii.過份著重心理的發展

iv.過份重視潛意識對人格的支配性

v.過份強調人格決定於兒童期的經驗

*Alder的個別心理學-不滿於Freud以性欲力為主的解釋與潛意識主導一切行為的觀點

i.人性為主,認為人具有相當的自主傾向能決定自己的人生,而非本我與潛意識之間的衝突

ii.追求卓越,認為人在目標導向的生活活動中,有求全求美的心態,而不是戰勝他人

iii.自卑情結(inferiority complex),個人面對困難情境時,由無力感與無助感交織而成的心態,繼而形成退縮反應與過度補償

iv.生活格調(style of life),生活格調透過個人追求卓越與處理自卑感的生活經驗而生成

*Jung的心理分析

i.自我的功能,自我具有獨立性、連續性與統合性,基於自幼以來的生活經驗形成,其意識與潛意識互相調和,而非衝突

ii.自我潛意識,潛意識出於被壓抑,自我強度不足,積壓過多會形成情結(complex)

iii.集體潛意識(collective unconscious),又稱為原型(archetype),是人類在種族演化過程中長期留傳下來的普遍觀念,由種族長期以來的生活經驗形成

iv.人格內動力,Jung將人格結構視為許多兩兩相對的內動力所形成,如內在VS.外在、意識 VS潛意識等

v.人格的發展,人格發展是連續化、統合化、個別化的歷程,兩極的內動力逐漸趨於調和

*Erikson的心理社會發展-從個人健康發展的觀點出發,將人生發展分為八階段(如圖)

2.人本論(humanistic theory)或人本心理學(humanistic psychology)

一反於精神分析以觀察病患所得的理論推導至大眾,以及行為主義以動物研究的理論套用到大眾,人本論主張以正常人為研究對象,研究人的價值、慾望、情感等,目的在協助個人健康發展

A.Abraham Harold Maslow

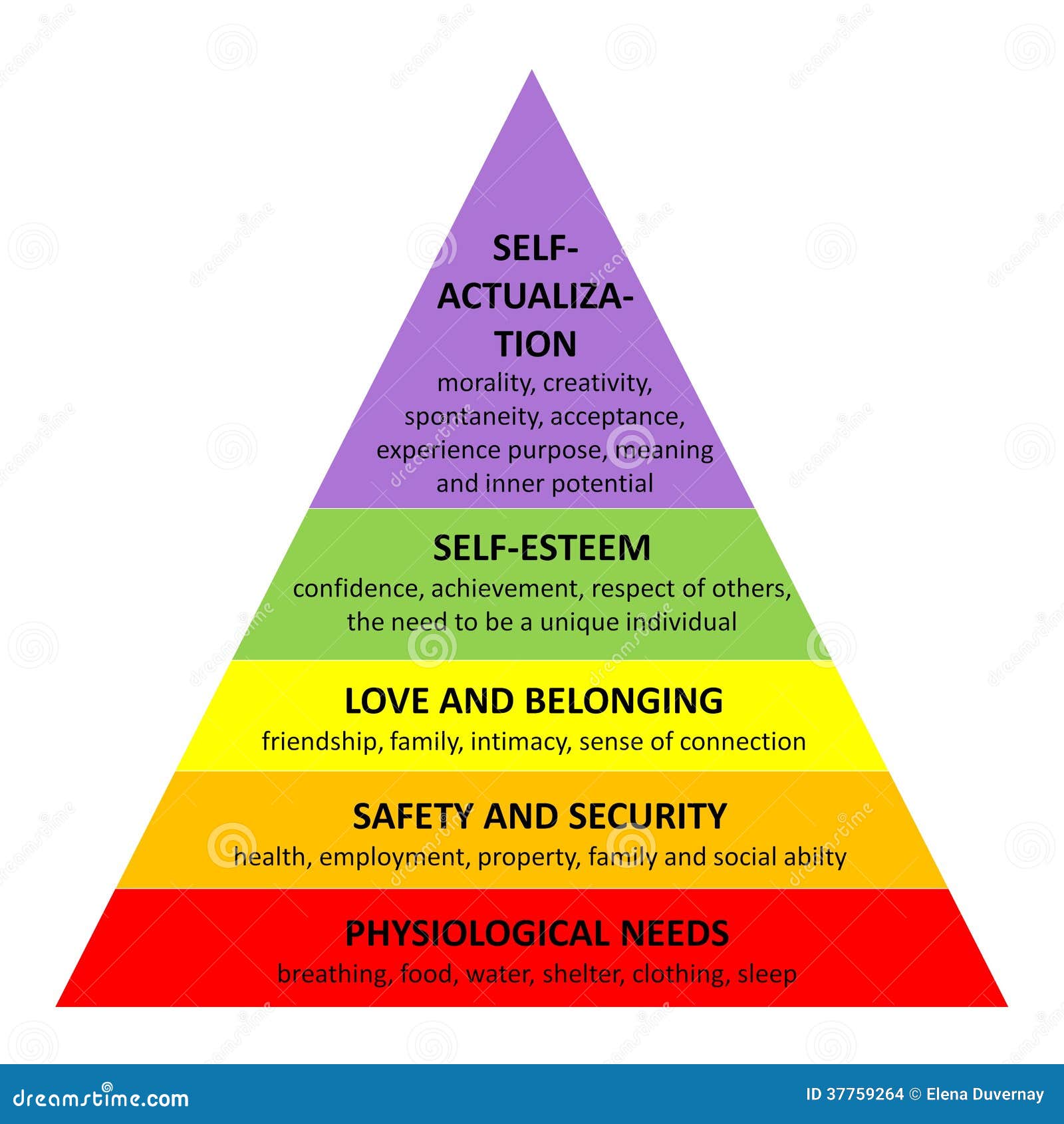

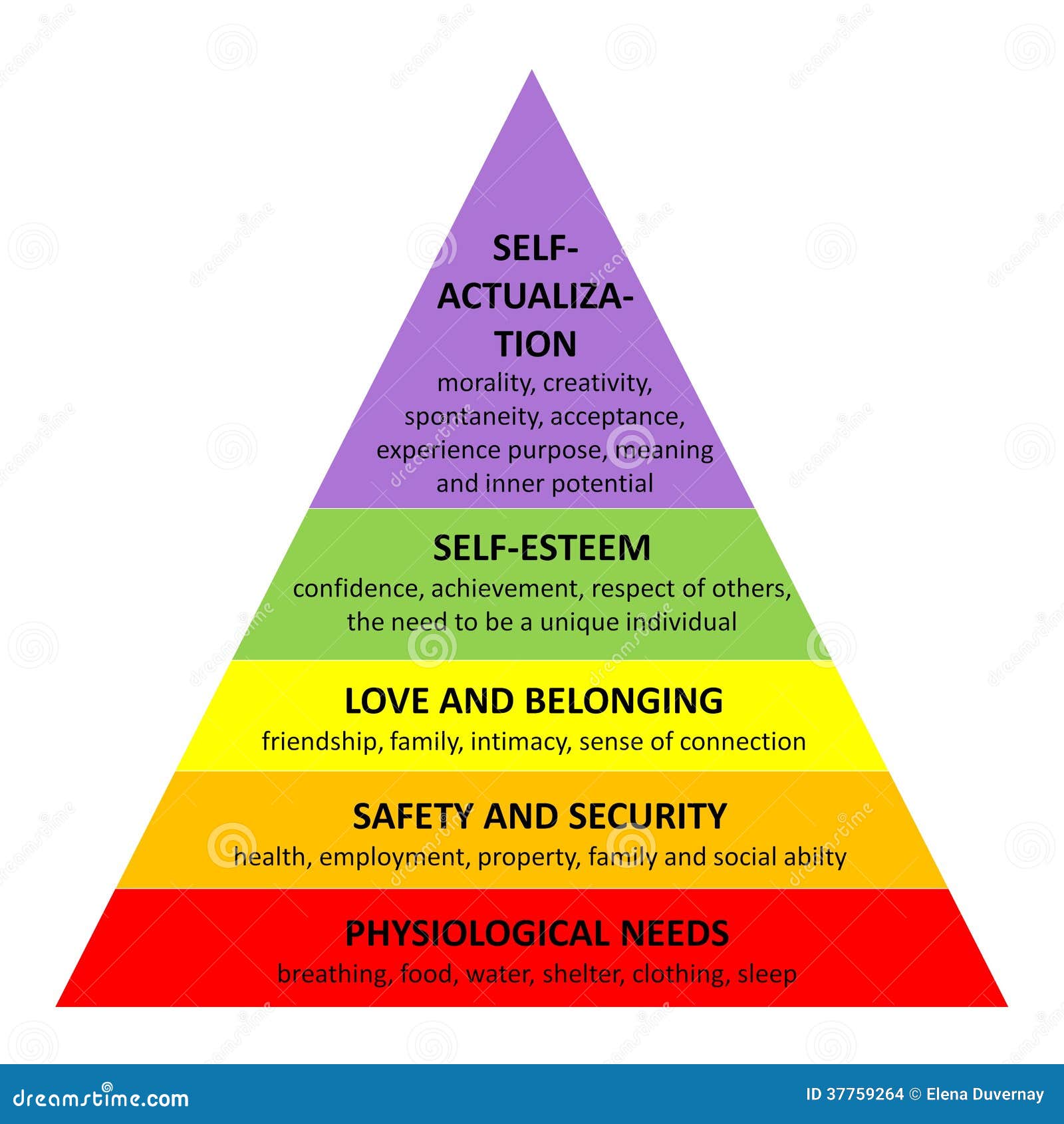

*需求層次論(need hierarchy theory)

認為動機是人類生存成長的內在動力,其中由多種不同且高低層次的需求組成,當低層次的需求滿足之後,便會往上逐漸發展。

五個需求中,前四個被認為是基本需求或是匱乏需求(D-need),自我實現需求則是存在需求(B-need)或衍生需求

*自我實現論(self-actualization)

自我實現是指個體成長中對未來境界追尋的動機或慾望,而此動機會引導個體在成長歷程中充分發揮其身心潛能。在達到自我實現的境界時,體驗到的經驗為高峰經驗(peak experience)

B.Carl Ransom Rogers的自我論

以自我觀念的形成發展與自我觀念中自我的和諧與衝突為人格理論的中心

*自我觀念(self-concept)-個人對自己多方面知覺的總合

個人的自我觀念是在價值條件(conditions of worth)下形成的,價值條件就是重要他人的對自己評價時所根據的價值標準

*自我和諧(self-congruence)-一個人自我觀念中沒有自我衝突的心理現象

而自我不和諧有兩種狀況

a理想我(ideal self)與真實我(real self)不一致時

理想我是個體嚮往中的自己,真實我是個體知覺到的我,兩者不一致時,自我會不和諧

b重要他人的評價處於有條件積極積極關注(conditional positive regard)時,並與自我評價不一

有條件積極關注是他人雖對你關心呵護,卻給予壓力,無條件則是不給予壓力

重要他人評價與自我評價不一時形成的"焦慮"加上有條件積極積極關注形成的"壓力",形成的自我不和諧

3.類型論(type theory)、特質論(trait theory)與學習論

A.類型論

Hans J.Eysenck 藉著因素分析(factor analysis),提出兩個人格向度,內-外向(introversion-extroversion)與穩定-不穩定(stability-instability),並依此劃分出四種人格類型,分別為自信型、樂天型、憂鬱型、暴躁型。

Eysenck指出只有少數人符合完全落在某塊區域中,多數人都多落在中間,較難分辨。同時認為人格根源基於神經生理,藉著遺傳來形成。

B.特質論

B.特質論

傾向列舉很多人格特質來評量個人,再以心裡圖析(psychogram)的方式,將個人在多種特質中的等級列出,並與常模比較來評定個人的人格傾向

*奧氏人格特質論(Allport's personality-trait theory)

Allport認為人格結構中包括兩類傾向,一是共同特質(common trait),同一文化下所共同具有的性格傾向,另一為個人特質(personal trait)或是獨特特質(unique trait),為每個人獨有的性格傾向,Allport強調個人特質才是真正的特質

Allport認為個人特質依其重要性,可分為以下三個層次,尤以首要特質為要,而中心特質最常被用來說明個體性格,這三類都可透過生活經驗取得,且具有永恆性

i.首要特質(cardinal trait),足以代表個人最具獨特個性的特質

ii.中心特質(central trait),指構成個體獨特個性的幾個彼此有統整性特質,為人格組織的中心部分

iii.次要特質(secondary trait),指代表個人在某些情境下表現的暫時性性格

*卡氏人格因素論(Cattell's factor theory of personality)

根據人格測驗的結果實施因素分析,從受測者對問題的反應歸納為兩個特質

i.表面特質(surface trait),由人格測驗求得,可直接觀察到的行為特質,常隨環境的改變而改變

ii.潛源特質(source trait),根據因素分析的結果做歸納,無法表面觀察,只由行為去推測的特質。

C.學習論

*Burrhus Frederick Skinner的人格操作制約論(operant conditioning theory of personality)-採操作制約學習的原理來解釋人格,視人為環境的產物

i.人格結構-視人格為一些反應組合而成的行為組型

個體在某情境表現出來的常見行為組型,為人格特質,透過增強作用而建立

ii.人格動力-認為動機、驅力、情緒等因素的決定關鍵是行為原因、環境變化、反應結果三者。

對於動機,認為其具有特殊性,屬於環境的變項,而驅力與情緒,則認為是操作制約中的反應

iii.人格發展-認為人格發展亦可用操作制約的原理來說明

採用行為塑造的概念來說明人格不過是各種行為組型的結合,透過型為塑造而建立

*Albert Bandura的人格社會學習論-兼採認知學習及社會學習的原理來解釋人格,視人為環境與個人之間交互作用的結果

i.觀察學習-認為個體的人格特質,是經由學習而來。

控制學得行為表現中的增強作用是觀察學習中的重要角色,藉此增強或減少某部分的行為

ii.相互決定論(reciprocal determinism)-認為行為、個人、環境三個變相會互相影響

基此理論,發展出自我效能(self-efficacy)、自我規範

自我效能,是個人對自己從事某種工作所具有的能力,以及對該工作可能做到的地步的一種 主觀評價,效能的高低取決於個體對特定事物的成敗經驗

自我規範,是個體在自我增強時依據的內在標準,來自早期重要他人給予的獎與罰

四、人格測驗(Personality test)

人格測驗是為了瞭解個體間性格上的差異,並試圖將其歸為某人格類型,而採用的一切測量工具。

1.自陳量表(self-report)

屬問卷式,量表有幾個特色,陳述性題目、陳述假設性行為或心理狀態、多為第一人稱

其優點在於施測簡單、計分方便,缺點在於缺乏客觀效標,效度不易建立,信度也因為受試者對於題目的回答會隨時空有所變化而缺乏其信度。

量表依照效度不同而建立,有實證效度(empirical validity)與構念效度(construct validity)

實證效度是與另一外在標準比較,從而取得相關程度而定的效度。

構念效度是以心理學理論為依據而制定

2.投射測驗(projective test)

投射實驗優點在於可得到個人人格完整的印象,也比較容易知道個體較為真實的想法。

缺點在於沒有客觀標準、效度不易建立、結果不易解釋、測驗原理難以上手。

A.羅夏墨漬測驗(Rorschach inkblot test)

該測驗製作方式是"將墨汁滴於紙片中央,然後將紙對折猛壓使墨汁四溢,形成不規則但對稱的各種圖形",共十張圖片,其中5張是白底黑墨水,2張是白底及黑色或紅色的墨水,另外3張則是彩色的。

延伸:

每個人看見的都不一樣!古老神秘的羅夏測驗,3 張圖猜中你的心https://buzzorange.com/vidaorange/2015/08/25/rorschach-inkblot-personality-test-psychology/

B.主題統覺測驗(Thematic apperception test)

測驗包括30張圖形具體但題意曖昧的圖片,以及一張空白卡片。

使用時,按受試者年齡與性別選取其中20張圖片,每次出示一張,讓受試者憑主觀意識陳述圖中所代表的故事。

內容不限,但要包括,圖中的情境、情境發生的原因、之後怎麼演變、自己覺得如何

其測驗假定編造的故事投射出個體內心的想法。