作為一個哲學愛好者,看到模仿三大批判的書名"謀殺理性批判",心中不禁激昂起來,對這本書充滿好奇。雖然我不是偵探小說的愛好者,也不常看,但該說這本是偵探小說嗎?我現在對於兇手如何作案與動機,都是間接得知,看似這些連環殺人案的動機起於受到康德寫的論文蠱惑的僕人,但為甚麼僕人最後也死掉呢?當然康德也跟者死了,感覺整個案件好像還沒有釐清楚就完結了,讓人感到有點遺憾,與其說重心在案件,我想應該是在主角所持有的那種不理性,對於殺人感到興奮、跨越道德的不理性,也就是說作者想要闡述這種不理性,但似乎沒有太多的論述,如此一來,這本的深度就不太夠了,難得書名這麼帥,也從偵探小說變成歷史小說?感覺作者的時代背景跟環境塑造的挺多的,也有怪誕嗎?畢竟那種動機似乎是無來由的,但要比偵探小說,沒有兇手的殺人夜還更令人怵目。

最後,我很好奇的是,為何作者要修改康德的名言"吾心常懷兩大驚奇──頭頂高處的繁星夜空,心底深處的無盡黑暗",但我記得原文不是"世界上有兩件東西能震撼人們的心靈:一件是我們心中崇高的道德標準;另一件是我們頭頂上燦爛的星空。",這是我對這書最大的疑問了~~是為了配合主題,還是...

2018年11月29日 星期四

2018年11月10日 星期六

心理學概論筆記-行為的生物與進化基礎

課本是 Richard J Gerrig著,游恆山譯,《心理學》,台北:五南圖書出版,2014。

突變指的是同一物種內,不同個體在心理與生理特質上的差異,物種彼此間的競爭,適應最良好的物種會勝出,其所擁有的基因也會被傳承下去。

社會生物學(sociobiology)則對人類與其他動物的社會行為提供進化上的解釋。

進化心理學(evolutionary psychology)則擴大這些解釋到人類經驗的其他層面

樹突(dendrites)-神經元接收信號的部分,由一套分支的纖維構成

神經元的細胞體(cell body)-含有細胞核及維持生命所需的細胞質

軸突(axon)-整合由樹突接收到的訊息,傳至一條向外伸展的長纖維。

終止扣(terminal buttons)-軸突末端膨大、球根狀的結構

神經膠質(neuroglia)-保持神經元在固定位置上,以及廢物排除跟隔離

髓鞘(myelin sheath)-膠質細胞在軸突的周壁上形成的絕緣外鞘,大幅增加神經信號傳導的速度

不活化時(處於靜止狀態),細胞內K+的濃度為細胞外Na+濃度的十倍,這種輕度極化稱為靜止電位(resting potential)

離止通道-是細胞膜上容易興奮的電位

抑制性輸入-導致離止通道更致力於保持細胞內部呈現負電荷,使細胞免於放電

興奮性輸入-導致離止通道開始容納Na+流進,使細胞放電,達到一定強度,開始展開動作電位,並使得細胞去極化(depolarize),連續的去極化,神經信號沿著軸突傳送下去。

放電之後,Na+流入的通道關閉,K+流出的通道開啟,使得神經元恢復負電荷

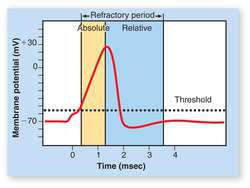

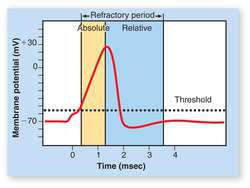

不反應期(refractory period),當動作電位傳給軸突的下一個分節時,會有一段時間是絕對不反應期,對任何刺激神經元都不會起反應,接下來進入相對不反應期,對超過平常強度的電位才會起反應。不反應期確保動作電位方向的一致性,而無相反方向的傳送發生。

突觸小泡(synaptic vesicles)內存有神經傳導物質(neurotransmitters),用來激發其他神經元的生化物質。碰到Ka+破裂之後,神經傳導物質就會散布到突觸裂之中,並埋置在突觸後細胞膜上的受納器分子(receptor molecules)。

突觸裂(synaptic cleft)是指位於某個神經元的終止扣與下一個神經元的細胞膜之間的小空隙。

發現於中樞神經系統與周圍神經系統,在神經與肌肉的接點上具有興奮作用。當分泌Ach的神經元衰變時,可能引發阿茲海默症

(二)、GABA(gamma-aminobutyric acid,伽瑪-胺基酪酸)

腦部普遍的抑制性神經傳導物質,對GABA敏感的神經元多集中在大腦,如視丘、下視丘、枕葉等。當這類神經傳導物質偏低時,容易焦慮或憂鬱。

(三)、麩胺酸鹽(glutamate)

常見的興奮性傳導物質,因為其有助於腦內傳遞訊息。在學習、記憶歷程上有重要的影響。

(四)、多巴胺(dopamine,DA)、正腎上腺素(norepinephrine,NE)和血清素(serotonin,或稱5-羥色胺,5-HT)

提高多巴胺、正腎上腺素有助於提升心境與減輕憂慮。

製造血清素的神經元位於腦幹-牽涉到醒覺與許多自律系統的歷程。

(五)、腦內啡(endorphins)

常被歸類為神經調節物(neuro-modulator),任何能夠調整突觸後神經元活動的物質。在情緒、

疼痛上扮演重要的角色。

針灸與安慰劑所產生的減輕疼痛效果,也是腦內啡的協助。

電腦斷層攝影(computerized axial tomography,CAT),運用X光射線從不同角度穿透腦部的各個區域,並加以分析與繪製能判讀的影像資料。

正子放射斷層攝影(positron emission tomography,PET掃描),先為受試者注射不同但安全的物質,觀察這些物質在腦中的活動,來觀察受試者的心理活動與大腦神經活動之間的關係。

核磁共振造影(magnetic resonance imaging,MRI),利用磁場和輻射性電波在腦內產生能量脈衝,來繪製原子在大腦中的位置圖像,並建立大腦結構與心理歷程之間的關聯。

功能性MRI(fMRI),結合MRI與PET,以偵測血液在大腦中的流動的磁性變化,被用來探索人類認知能力在腦中的分布位置。

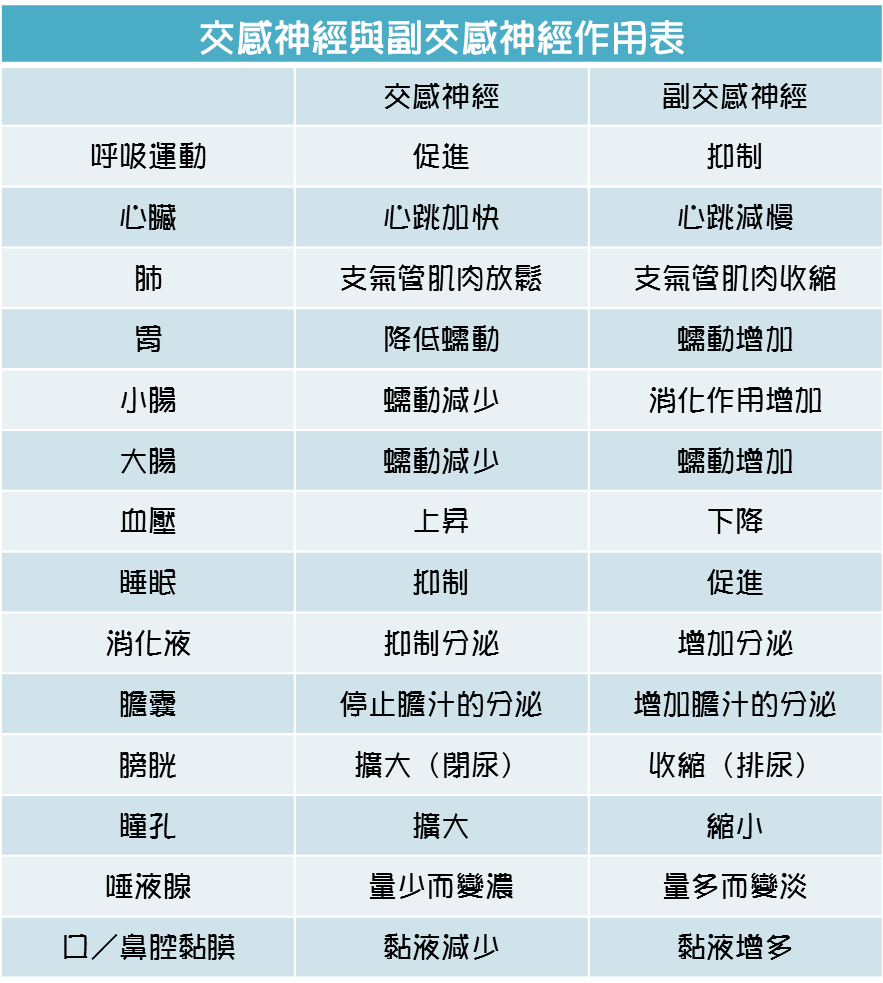

副交感神經系統(parasympathetic nervous system),監控身體內部功能的例行運作

兩者以"拮抗"的方式完成任務

延伸:http://www.hkpe.net/hkdsepe/human_body/nervous_system_pns.htm

網狀結構(reticular formation),由神經細胞的密集網路構成,在睡眠期間也能保持警覺,此區損傷會導致昏迷。

視丘(thalamus),將輸入的感覺資訊傳送到專責的大腦皮質。

小腦(cerebellum),協調身體的運動、平衡,以及一些高級認知功能。

海馬迴,邊緣系統最大的構造,在記憶上扮演重大角色。

杏仁核,在情緒控制、情緒記憶的形成與提取,扮演重大角色。

下視丘,是邊緣系統最小的構造,調節恆定性、內分泌。

胼胝體(corpus callosum),一條厚實纖維在兩半球之間傳遞訊息。

額葉(frontal lobe),涉及運動控制和認知活動

頂葉(parietal lobe),負責觸覺、痛覺及溫度覺等的控制

枕葉(occipital lobe),視覺訊息的最後目的地

顳葉(temporal lobe),負責聽覺

軀體感覺皮質(somatosensory cortex),處理關於溫度覺、觸覺、壓覺及身體位置的訊息

聽覺皮質(auditory cortex),處理聽覺訊息

視覺皮質(visual cortex),處理視覺訊息

大多皮質負責解讀與整合訊息,決策則交由聯合皮質執行

但大腦兩半球各自有其功能,沒有優劣之分。

一、遺傳與行為

(一)、進化與自然淘汰

1.自然淘汰(natural selection)

認為良好適應所在環境的生物,相較於那些適應不良的生物,所產下的子代較多,亦即"從進化的角度來看,個體的成敗是從產生的後代數量加以比較"2.基因型與表現型

除了環境之外,突變與競爭也會影響自然淘汰突變指的是同一物種內,不同個體在心理與生理特質上的差異,物種彼此間的競爭,適應最良好的物種會勝出,其所擁有的基因也會被傳承下去。

3.人類進化

人類生理上的兩項適應,使得人有能力進行複雜的思考,即直立化-直立行走的能力,腦容量擴大-腦部尺寸的擴大。另一是語言的發展,人類可以開始共享知識,並傳承下去,成為文化進化的基礎。(二)、人類基因型的變異

1.基本遺傳學

DNA組成的基因,其中的蛋白質調節身體的身體歷程與表現型特質的展現,而基因位於染色體上。2.基因與行為

人類行為遺傳學(human behavior genetics)討論人類基因型如何與環境產生互動。將重點放在估計人類特質與行為的可遺傳性上。0表示該特質由環境影響,1表示由遺傳影響社會生物學(sociobiology)則對人類與其他動物的社會行為提供進化上的解釋。

進化心理學(evolutionary psychology)則擴大這些解釋到人類經驗的其他層面

二、神經系統(neuroscience)的作用

一、神經元(neuron)-神經系統的基本單位

在體內用來接收、處理或傳遞信息給其他細胞的一種特化細胞樹突(dendrites)-神經元接收信號的部分,由一套分支的纖維構成

神經元的細胞體(cell body)-含有細胞核及維持生命所需的細胞質

軸突(axon)-整合由樹突接收到的訊息,傳至一條向外伸展的長纖維。

終止扣(terminal buttons)-軸突末端膨大、球根狀的結構

神經膠質(neuroglia)-保持神經元在固定位置上,以及廢物排除跟隔離

髓鞘(myelin sheath)-膠質細胞在軸突的周壁上形成的絕緣外鞘,大幅增加神經信號傳導的速度

二、動作電位(action potential)

(一)、動作電位的生化基礎

神經傳導經由荷電粒子穿過神經元薄膜的流動而產生不活化時(處於靜止狀態),細胞內K+的濃度為細胞外Na+濃度的十倍,這種輕度極化稱為靜止電位(resting potential)

離止通道-是細胞膜上容易興奮的電位

抑制性輸入-導致離止通道更致力於保持細胞內部呈現負電荷,使細胞免於放電

興奮性輸入-導致離止通道開始容納Na+流進,使細胞放電,達到一定強度,開始展開動作電位,並使得細胞去極化(depolarize),連續的去極化,神經信號沿著軸突傳送下去。

放電之後,Na+流入的通道關閉,K+流出的通道開啟,使得神經元恢復負電荷

(二)、動作電位的特性-全有或全無律(all-or-none law)

全有或全無律(all-or-none law),只要到達閥限水平,動作電位的大小就不受刺激強度的增減。其附帶結果是動作電位的大小不會隨著軸突的長度而增減。不反應期(refractory period),當動作電位傳給軸突的下一個分節時,會有一段時間是絕對不反應期,對任何刺激神經元都不會起反應,接下來進入相對不反應期,對超過平常強度的電位才會起反應。不反應期確保動作電位方向的一致性,而無相反方向的傳送發生。

三、突觸的傳遞(synapse transmission)

突觸傳遞是動作電位到達終止扣時,啟動的一系列運轉,跨過突觸之間的空隙傳到另一個神經元。而當動作電位抵達終止扣之後,引起的突觸小泡(synaptic vesicles)往前移動,並附著在終止扣的內層膜,突觸傳遞就開始了。突觸小泡(synaptic vesicles)內存有神經傳導物質(neurotransmitters),用來激發其他神經元的生化物質。碰到Ka+破裂之後,神經傳導物質就會散布到突觸裂之中,並埋置在突觸後細胞膜上的受納器分子(receptor molecules)。

突觸裂(synaptic cleft)是指位於某個神經元的終止扣與下一個神經元的細胞膜之間的小空隙。

四、神經傳導物質及其功能

(一)、乙醯膽鹼(acetylcholine,ACh)發現於中樞神經系統與周圍神經系統,在神經與肌肉的接點上具有興奮作用。當分泌Ach的神經元衰變時,可能引發阿茲海默症

(二)、GABA(gamma-aminobutyric acid,伽瑪-胺基酪酸)

腦部普遍的抑制性神經傳導物質,對GABA敏感的神經元多集中在大腦,如視丘、下視丘、枕葉等。當這類神經傳導物質偏低時,容易焦慮或憂鬱。

(三)、麩胺酸鹽(glutamate)

常見的興奮性傳導物質,因為其有助於腦內傳遞訊息。在學習、記憶歷程上有重要的影響。

(四)、多巴胺(dopamine,DA)、正腎上腺素(norepinephrine,NE)和血清素(serotonin,或稱5-羥色胺,5-HT)

提高多巴胺、正腎上腺素有助於提升心境與減輕憂慮。

製造血清素的神經元位於腦幹-牽涉到醒覺與許多自律系統的歷程。

(五)、腦內啡(endorphins)

常被歸類為神經調節物(neuro-modulator),任何能夠調整突觸後神經元活動的物質。在情緒、

疼痛上扮演重要的角色。

針灸與安慰劑所產生的減輕疼痛效果,也是腦內啡的協助。

三、生物與行為

一、探索腦部的奧秘

(一)、介入大腦

Phineas Gage的事件,使得人們提出"大腦功能與複雜行為之間關係"的假設,並開始一連串透過刺激大腦某區位來查看行為的實驗。(二)、大腦活動的紀錄與造影

腦波圖(elestroencephalogram,EFG),被用來探討心理活動與大腦反應之間的關係,有助於探討睡眠與做夢的歷程。電腦斷層攝影(computerized axial tomography,CAT),運用X光射線從不同角度穿透腦部的各個區域,並加以分析與繪製能判讀的影像資料。

正子放射斷層攝影(positron emission tomography,PET掃描),先為受試者注射不同但安全的物質,觀察這些物質在腦中的活動,來觀察受試者的心理活動與大腦神經活動之間的關係。

核磁共振造影(magnetic resonance imaging,MRI),利用磁場和輻射性電波在腦內產生能量脈衝,來繪製原子在大腦中的位置圖像,並建立大腦結構與心理歷程之間的關聯。

功能性MRI(fMRI),結合MRI與PET,以偵測血液在大腦中的流動的磁性變化,被用來探索人類認知能力在腦中的分布位置。

二、神經系統

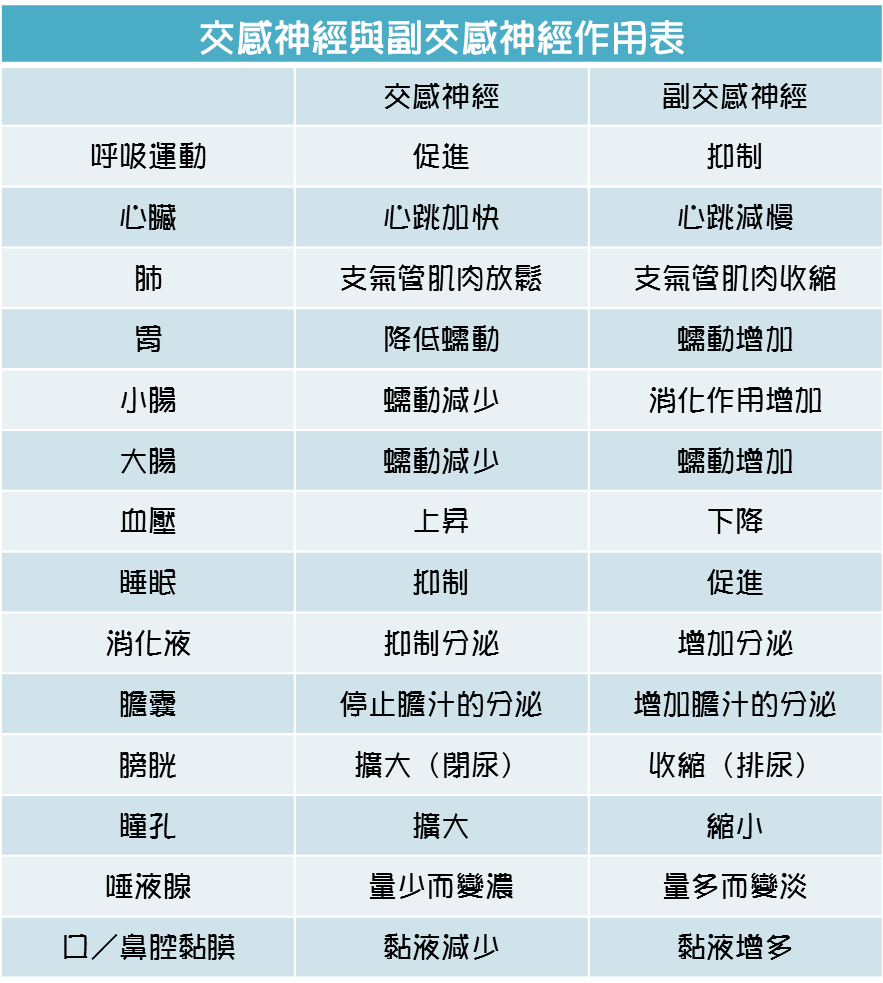

交感神經系統(sympathetic nervous system),掌管對緊急情境的反應副交感神經系統(parasympathetic nervous system),監控身體內部功能的例行運作

兩者以"拮抗"的方式完成任務

延伸:http://www.hkpe.net/hkdsepe/human_body/nervous_system_pns.htm

三、腦部結構及其功能

(一)、腦幹、視丘與小腦

延髓(medulla),位於脊髓的最頂端,呼吸、血壓及心跳的中樞,而來自軀體與腦部的神經纖維在此交叉。網狀結構(reticular formation),由神經細胞的密集網路構成,在睡眠期間也能保持警覺,此區損傷會導致昏迷。

視丘(thalamus),將輸入的感覺資訊傳送到專責的大腦皮質。

小腦(cerebellum),協調身體的運動、平衡,以及一些高級認知功能。

(二)、邊緣系統(limbic system)-調節動機行為、情緒狀態與記憶歷程

包含海馬迴(hippocampus)、杏仁核(amygdala)、下視丘(hypothalamus)海馬迴,邊緣系統最大的構造,在記憶上扮演重大角色。

杏仁核,在情緒控制、情緒記憶的形成與提取,扮演重大角色。

下視丘,是邊緣系統最小的構造,調節恆定性、內分泌。

(三)、大腦(cerebrum)

大腦皮質(cerebral cortex),大腦外層,由數十億細胞組成胼胝體(corpus callosum),一條厚實纖維在兩半球之間傳遞訊息。

額葉(frontal lobe),涉及運動控制和認知活動

頂葉(parietal lobe),負責觸覺、痛覺及溫度覺等的控制

枕葉(occipital lobe),視覺訊息的最後目的地

顳葉(temporal lobe),負責聽覺

軀體感覺皮質(somatosensory cortex),處理關於溫度覺、觸覺、壓覺及身體位置的訊息

聽覺皮質(auditory cortex),處理聽覺訊息

視覺皮質(visual cortex),處理視覺訊息

大多皮質負責解讀與整合訊息,決策則交由聯合皮質執行

四、大腦半球的側化

側化(lateralized),當某一側大腦在某功能上扮演重要角色,如左大腦掌管多數與語言相關的功能。但大腦兩半球各自有其功能,沒有優劣之分。

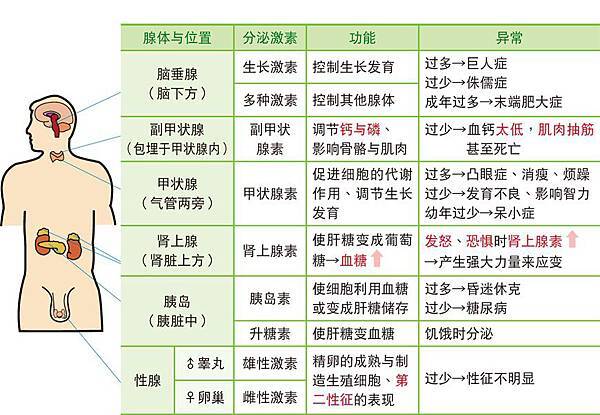

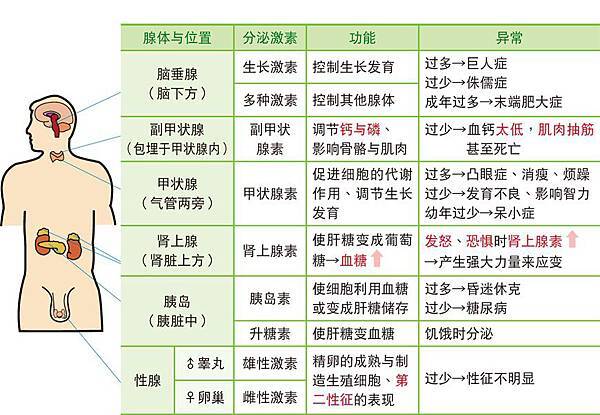

五、內分泌系統(endocrine system)

無管腺的一種網路,腺體會製造激素(hormons)注入血液

2018年11月2日 星期五

〈荀子的性論與天論-杜保瑞〉之筆記

- 前言

- 討論荀子人性論與天道論之間的關係

- 荀子對性概念的定義

- 〈性惡〉:若夫目好色,耳好聲,口好味,心好利,骨體膚理好愉佚,是皆生於人之情性者也,感而自然,不待事而後生之者也。夫感而不能然,必且待事而後然者,謂之生於偽,是性偽之所生,其不同之徵也。

- 文中指出作者對性偽之分的概念,不應只著重在生理認知的層面,應放在價值層面,也就是"心好利",荀子對"心好利"的定義將作為性惡善偽的重點

- 荀子對性惡說的論述

- 荀子對於放縱本性導致惡行,進而推定性惡,受到時代的影響,僅僅節選惡這一方來看,因此荀子接著做出幾套論證。

- 荀子以比喻的方式,說明人的本性是在聖人的教化而有向善的可能,但面對的質疑是"如果人有向善的可能,是不是也能證明人性本善呢?"

荀子對此的回應是將禮義作為外在修飾,與人之本性內涵分割開來 - 另一種質疑是"如果一般人有自己向善的可能,那是不是也能說明人性本善呢?",荀子對此的解決方式,是將性惡著重在現象上,而非動力性與可能性上

*〈性惡〉:凡人之欲為善者,為性惡也。夫薄願厚,惡願美,狹願廣,貧願富,賤願貴,苟無之中者,必求於外。故富而不願財,貴而不願埶,苟有之中者,必不及於外。用此觀之,人之欲為善者,為性惡也。今人之性,固無禮義,故彊學而求有之也;性不知禮義,故思慮而求知之也。然則生而已,則人無禮義,不知禮義。人無禮義則亂,不知禮義則悖。然則生而已,則悖亂在己。用此觀之,人之性惡明矣,其善者偽也。 - 接下來,荀子以先王立定教化禮儀來證明人性為惡,但結果並不能回推前提,因此不是有效論證

*〈性惡〉:今誠以人之性固正理平治邪,則有惡用聖王,惡用禮義哉?雖有聖王禮義,將曷加於正理平治也哉?今不然,人之性惡,故古者聖人以人之性惡,以為偏險而不正,悖亂而不治,故為之立君上之埶以臨之,明禮義以化之,起法正以治之,重刑罰以禁之,使天下皆出於治,合於善也。是聖王之治,而禮義之化也。今當試去君上之埶,無禮義之化,去法正之治,無刑罰之禁,倚而觀天下民人之相與也。若是,則夫彊者害弱而奪之,衆者暴寡而譁之,天下之悖亂而相亡,不待頃矣。用此觀之,然則人之性惡明矣,其善者偽也。 - 性惡說與重禮義的關係

- 荀子在以制禮為要的脈絡下,人所顯現出來的惡,作為需要禮義約束的現象,來論證人性惡。其中聖人制禮義的可能性與動機是性惡論的關鍵。

- 荀子論聖人

- 荀子性惡論中的"偽",來自聖人制禮,不是聖人的"性",而是聖人透過理性判斷(虛壹而靜),而成為聖人,亦即聖人與常人無天生的差別。

- 荀子論天

- 天作為一個自然世界,與人毫無關聯,也與人性論無關

- 結論

- 荀子與其他儒學相較而言,荀子是禮義制度外在約束的人文主義,其他儒學是道德心主宰的人本主義

我覺得這篇文章想要討論什麼?

我想這篇在討論人性論與天論的關聯,結果兩者沒有關聯

我覺得這篇文章有哪些重點?或是我的心得?

性惡論那部分的脈絡釐清,個人覺得挺不錯

引用格式

杜保瑞,〈荀子的性論與天論〉,《哲學與文化》, 34(10), 2007。

性惡論那部分的脈絡釐清,個人覺得挺不錯

引用格式

杜保瑞,〈荀子的性論與天論〉,《哲學與文化》, 34(10), 2007。

訂閱:

意見 (Atom)